李翎:榆林25窟前室毗沙门天组合图像

- 文化

- 3天前

- 224

毗沙门天是敦煌石窟壁画中出现频率较高的一种图像,由于此神既是敦煌地区的保护神又是于阗地区保护神,加之一些神话传说,因此,对于此神的供养在敦煌地区十分盛行,由此产生了一系列的毗沙门图像,并衍生出不同的组合造像。

一

榆林25窟现存前室和主室,窟门向西,通过前室所存光化三年题记,可知其下限为公元900年,学者通常认为此窟壁画为中唐所绘。前室大多壁画已失,进入主室,中心有佛坛,只存坐佛一身,余像已毁。接着东壁影入眼中,壁绘卢舍那佛与八大菩萨,顺时针右旋:南壁为无量寿经变,西壁为文殊变和普贤变,北壁是弥勒变。供养人像分布在南北壁下部。南壁为男性供养人6身,北壁为女性供养人4身(图1)。试图整体考虑全部壁画的关系,笔者不得要领,似乎看不出壁画之间的关联,于是笔者避开这种挑战,从单幅图像的认识开始。

本文选择的是25号窟前室东壁北侧的毗沙门天组像。下面描述一下前室的整体图像,这对于考虑个别图像的意义可能会有一些影响。

东壁开窟门,在前甬道北壁存天王像一身(已毁),南壁存天王像一身(已毁)。进入前室,整体图像是东壁门上为佛传故事,门北侧上画菩萨一身,下画毗琉璃天王一身,门北侧上画说法图一铺,下画毗沙门天一身及眷属(图2)。北壁和南壁现存为宋画,暂不考虑。后甬道南壁、北壁各画天王像一身,顶绘说法图。

毗沙门天王是小乘、大乘与密教经典以及汉藏系统所共同推举的护法神。居士道场或一般佛教集会场所,也可以供奉毗沙门天王像,并尊奉为道场的护法神。毗沙门天王是正信佛法的保护神,因此,修毗沙门天王法或供奉天王像,与正信佛法正好相辅相成。佛教道场,以及平常有固定早晚课或恒修某一本尊的显密同修,都可以兼奉毗沙门天王。尤其是在家佛子,要求消灾解厄、福祉增进也多供奉此神。又由于毗沙门天为敦煌地区的守护神,因此敦煌石窟中毗沙门天的形象较多。

对于中唐前后所存毗沙门天的认识,已有学者不少的研究成果。与本文直接相关的是上个世纪松本文三郞的《兜跋毗沙门天考》。本文在此将考虑这种身形的毗沙门天王与其伴神的组合关系,对主要神祗进行图像学的辨识。

现存可资比对的图像资料有:

1、敦煌中唐154窟南壁西侧下部的毗沙门像。图像组合是毗沙门与所谓的“恭御陀天女”(图3)。

图3:中唐 敦煌154窟南壁西侧

2、敦煌中唐154窟南壁西侧上部的毗沙门像。图像组合是毗沙门与菩萨(观音?)(图4)。

图4:中唐 敦煌154窟南壁西侧上

3、榆林中唐25窟毗沙门,图像组合是毗沙门天与天女(有后期天历二年,1329年榜题,内容为大辨才天女供养)及着虎皮持鼠者(图5)。

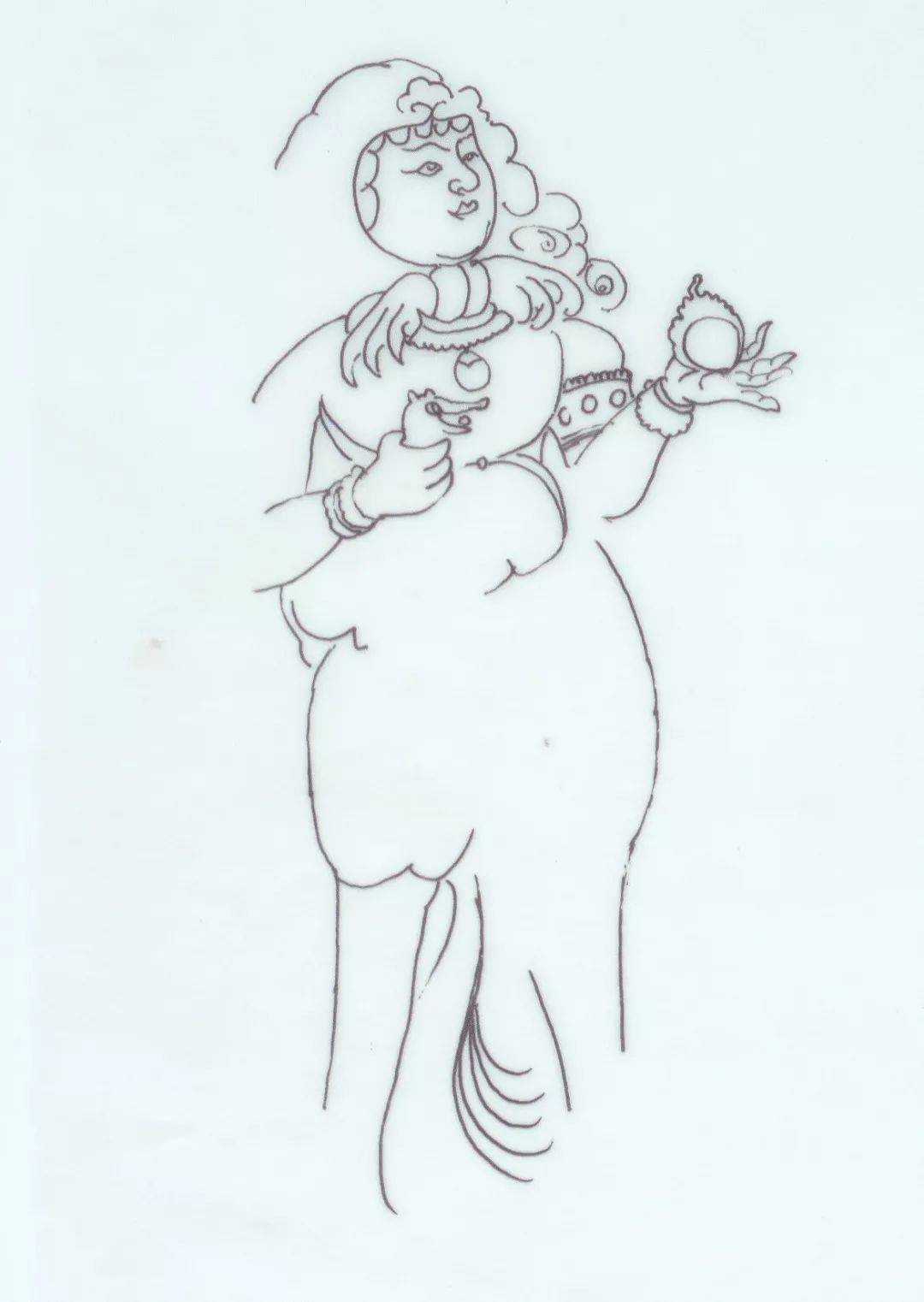

图5-1:榆林第25窟毗沙门与天女及戴虎皮帽持鼠者

图5-2:榆林第25窟持鼠者 李翎绘

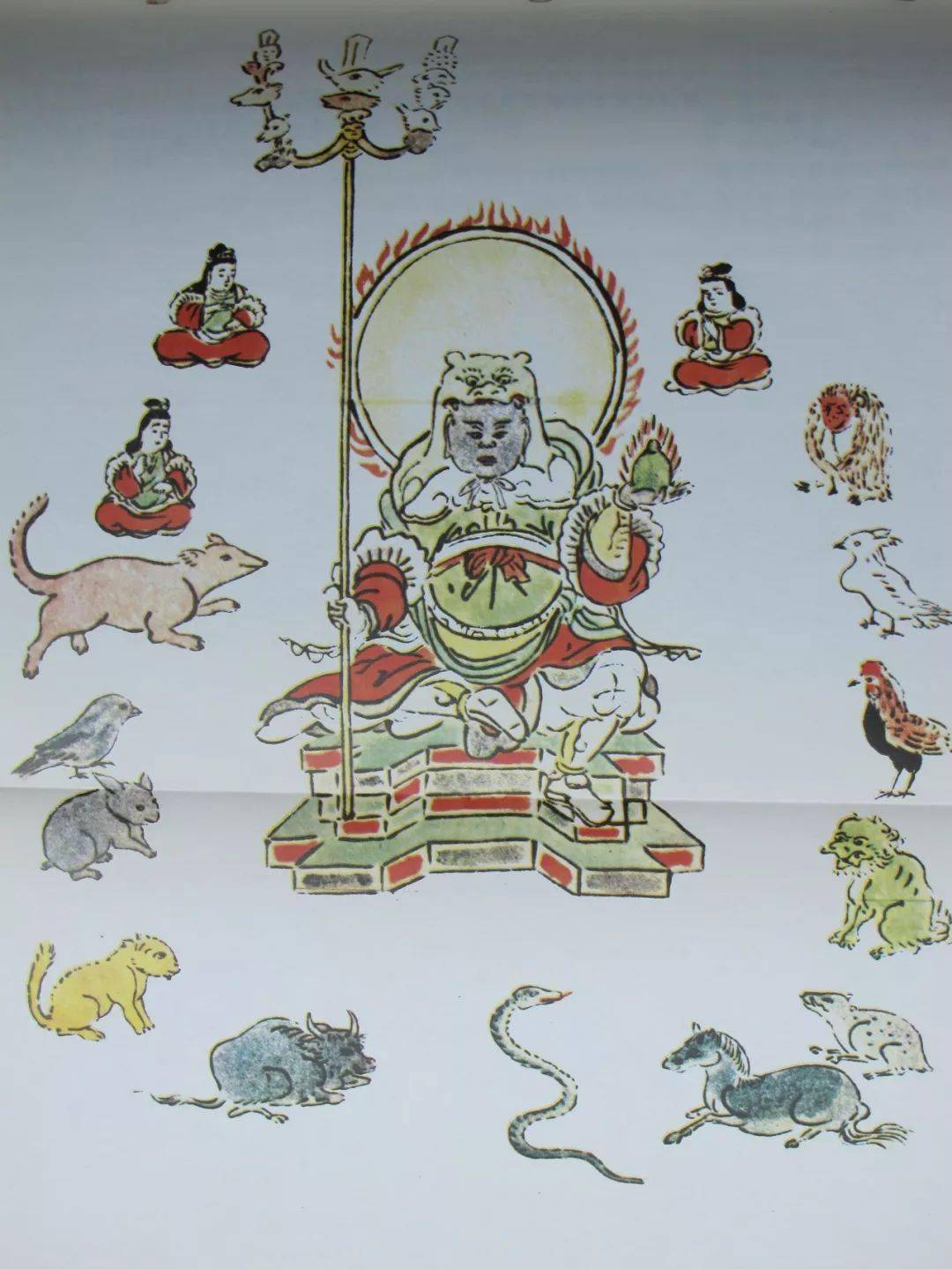

4、高昌回鹘时期行道天王图,木头沟二区E窟,格伦威德尔《中国突厥故地古代佛寺》图628。图像组合为毗沙门天与鬼子母等神(图6)。

图6:行道天王图 高昌回鹘时期 木头沟二区E窟

——格伦威德尔《中国突厥故地古代佛寺》图628

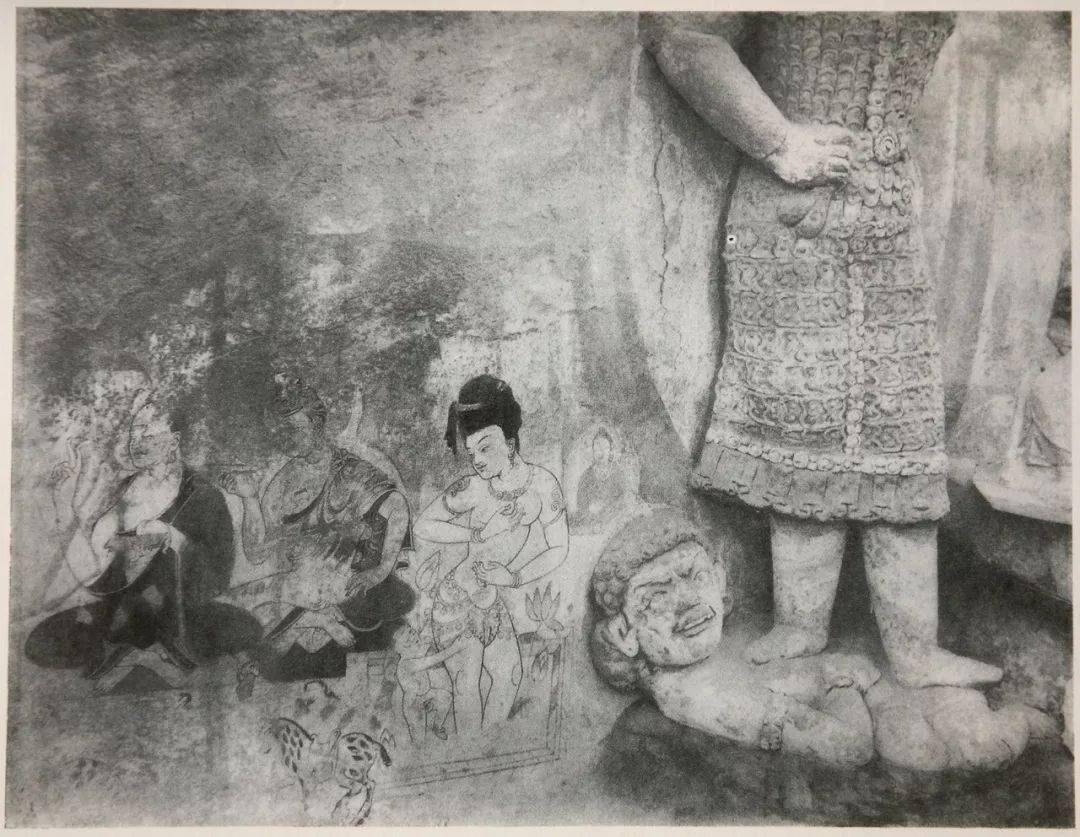

5、丹丹乌里克第II号寺院唐壁画及毗沙门塑像。可能的图像组合是毗沙门天与天女(或称“鬼子母”或称“吉祥天”)(图7)

图7:丹丹乌里克第II号寺院壁画,英国探险队拍摄

6、敦煌绢画,自《西域美术》卷2图084毗沙門天と乾闼婆(断片),可见的图像组合是毗沙门与戴虎皮帽持宝鼠者。(图8)

图8 :《西域美术》卷2 图084 毗沙门天と乾闼婆(断片)

7、大英博物馆藏五代晋开运四年曹元忠雕造毗沙门天印画(s.p.245 Ch.xxx002)[3]以及法国吉美博物馆藏若干同类印画。图像组合为毗沙门天与左侧天女、右侧鬼子母及戴虎皮帽、着虎皮者,手中持物无法辨识。(图9)

图9:大英藏s.p.245五代晋开运四年曹元忠雕造毗沙门天印画

8、榆林窟15窟前室北壁西夏画黄财神与菩萨及着虎皮持鼠皮袋者。(图10)

图10:榆林第15窟黄财神与着虎皮者

9、吉美博物馆藏EO.1162绘画(图11)

图11:EO.1162吉美博物馆藏

综合以上材料,可知出现的组合形象有:穿长甲胄的毗沙门天王、天女、着虎皮戴虎头帽者。

二

图中敦煌中唐和西域的毗沙门天王,表现为基本统一的样式,即所谓的兜跋毗沙门天样式(参见松本文三郎的论文)。在这里,需要强调的一点是这种兜跋像虽然大量地出现在西域和敦煌与于阗有关的洞窟中,但笔者认为其可能来源于西藏而不是中亚。

有两个理由,一是兜跋的发音可能是吐蕃。关于这一点,松本氏文中提到过,只是没有明确说明此像式源于吐蕃,松本文三郎文中说道:“兜跋与吐蕃音相近,也许正是吐蕃之意”。笔者假定“兜跋毗沙门”,可能就是“吐蕃毗沙门”,目前西藏的考古没有发现早期这种类型的天王像。但是仍然可以通过比较吐蕃时期武士的战袍得出结果,古格考古发现的甲胄残片与敦煌壁画中的毗沙门甲胄,尤其是丹丹乌里克,斯坦因拍攝的天王雕塑残像与之十分相似,也就是说,着这种甲胄的毗沙门天王可能与吐蕃有关。

二是财富观念在毗沙门像中的体现。大量出现在于阗地区的毗沙门像,表现为战神,手中持戟,但传说中老鼠咬断敌人兵器的故事,透露出这一图像与吐蕃图像系统,即持鼠毗沙门的关系。源于印度的西藏佛神谱系,毗沙门天是财宝之神兼战神,人们更多地供养他是作为财富之神的,因此与财富观念相关的吐宝鼠,在藏传佛教图像系统中为其重要标识,其诸多眷属也以持宝鼠为标识。西藏信徒一向将毗沙门天王视为财神,他助人求财,即使视其为战争之神,也可以理解,在吐蕃时期,战争是获得财富的一种重要手段。在印度宗教图像志中,多闻天(毗沙门)与财神、大黑天、象鼻天所共同具有的特征就是持“鼠”,或带有鼠皮袋,而他们的宗教功能都与财富有关。

古时战争的目的之一是为财物,有了胜仗,就有财宝,“在战争中,奴隶主是军官,以所属人民充士兵,还有大量随军的奴隶。攻占的城池土地自然归赞普支配,但临阵虏获的丁口财物,则归俘获者军官、士兵所私有。所以吐蕃的奴隶主们视战争为增加财富、扩充奴隶队伍以至增加个人权势的有效手段”。

在这种解释基础上,从藏传佛教这个角度来说,榆林15窟西夏的黄财神像事实上也属于毗沙门天王一个图像系统,因此组合样式与毗沙门的样式基本一致,也出现有戴虎头帽着虎皮者,这正是本文将这个图像放入进行比对图像系列中的理由。虽然在兜跋像中,毗沙门并不持鼠,但于阗老鼠咬断敌人兵器的传说,证明了这种毗沙门可能与鼠有渊源关系,因此这种像可能与吐蕃文化有关。以此为线索,我们将解读本文前面所例资料中的毗沙门天王像的组合关系。

从图像发展来看,毗沙门天王在中唐时期组合样式不定,有与天女(即所谓的“恭御陀天女”,154窟南壁西侧,榆林约中唐25窟前室门道北侧毗沙门与天女)的组合,有与鬼子母的组合(高昌回鹘时期,木头沟二区E窟),而图像中比较稳定出现的是一尊戴虎皮帽、着虎皮、持宝鼠者的形象。组合图像元素最丰富的作品是大英藏五代开运四年的印画,出现有天女、举小儿鬼子母、着虎皮者。

可以说在这幅图中,将前面各种图像元素全部纳入其中了。这是否就是毗沙门图像组合的最终样式,由于五代以后这类图像发现不多,我们尚不能就此结论,但至少可以看出这个组合图像的构成元素,即中唐至五代时期,以兜跋毗沙门天为中心的组合图像中,经常会出现天女(吉祥天女或恭御陀天女)、鬼子母和着虎皮者。

以榆林25窟的毗沙门天为例,其形象是典型的兜跋毗沙门天王相式,左手托塔,右手持戟,身着长过膝盖的铠钾,腰中佩剑,下有两地神托足,也符合不空译经中的描述:“画一毗沙门神,七宝庄严衣甲,左手执戟矟,右手托腰上。其神脚下作二夜叉鬼,身并作黑色。其毗沙门面,作甚可畏形恶眼视一切鬼神势,其塔奉释迦牟尼佛”。毗沙门的两侧出现两位伴神,左侧神较矮小,为天女形,旁有天历二年(1329年)的后人榜题“大辨才天女供养”;右侧神相对高大,头着虎头帽、身披虎皮,虎尾拖地。左手持大摩尼宝珠,右手托吐宝鼠。这一形象没有榜题。

在敦煌壁画中伴毗沙门同出的天女,脚下多画有粮食和财宝,普遍被人们认为是恭御陀天女,如敦煌154窟。但在印度佛教图像志中,这位与谷物和财富有关的女神是财神库巴拉的女伴持世菩萨(vasudhqrq,婆苏达拉)。而库巴拉则可以说是毗沙门的另一种身形。据《佛光辞典》:Kuvera,意译为不好身(丑身)。又作鸠鞞罗天、俱尼罗天、俱尾罗天。四天王之一毗沙门天之本名,或其眷属。在印度为北方之守护者,乃福德之鬼神,自古即受尊崇。

按印度佛教图像志的描述,其妃持世佛母(持世菩萨)样式为:身黄色,右手与愿印、左手持谷穗和罐为标识,在她的头冠上有不动佛或是宝生佛的像,《成就法鬘》中有几个成就是描述她的。她总是二臂,没有一个成就提到她的座,她可能可以呈坐或立姿,有各种壮严,她永远与她的伴神们在一起。总是黄色身,左手持盛谷穗的罐,这是财宝的标识。同时右手施与愿印。成就如下:

“观想自己成为[婆苏达拉],她源于黄色种子字‘Vam’,二臂,一面,黄色身形,十分年轻,种种壮严,左手财宝显示物盛谷穗的罐,右手施与愿印;她由各种伴从环绕,坐双层莲花月座,头冠上有宝生佛像……”。

另一种说法是毗沙门天为财神的另一种身形乌秋玛詹巴拉(Ucchu2ma Jambhala)的乘骑!按印度佛教图像志描述,乌秋玛詹巴拉展左姿,表情为怒相,特征是裸体,一面二臂,乘骑是kuvera(梵kubera,丑身,即毗沙门天)。乌秋玛詹巴拉在萨尔那特的考古发掘时有发现,现存于印度考古博物馆。乌秋玛展左姿,左腿踏向毗沙门天的前额,右腿踏在他的双腿上。怒相,突腹,龇牙,蛇饰。盛血的髅器胸前,左手无疑靠近大腿持猫鼬(即吐宝鼠),两条有力的腿压着躺在地上的印度神毗沙门天,他正将腹内所有珍宝向外倾吐,珍宝如流水一样从他口中吐出。

通过印度佛教图像志的材料可知与财神同出的天女必是其妃持世菩萨,那么与毗沙门天一同出现的也应是他的妃子吉祥天。密教以吉祥天女为胎藏大日如来所变,亦为金刚大日如来所变之毗沙门天王的妃子,于阿阇梨所传之曼荼罗中,位列于北方毗沙门之侧。吉祥天女,是佛教的护法神,为施福德之女神。《大吉祥天女十二名号经》列出吉庆、吉祥莲花、严饰、具财、白色、大名称、莲华眼、大光曜、施食者、施饮者、宝光、大吉祥等十二种名称,依《金光明经》之“功德天品”所载,吉祥天在过去世的宝华功德海琉璃金山照明如来时,种下诸种善根,因此,她现在能够随所念、所视、所至之处,可以使无量百千众生受诸快乐,供养吉祥天,并持念她的名号,信徒可以获得资财宝物等福报。

从这些记载中,可以得出一个重要信息,即吉祥天女的原始意义具有护持资财宝物的功能,汉传的吉祥天样式多以天女相出现,但其异名“宝藏天女”及持如意宝珠的标识,透露出此天女与财富的关系。关于财富这一点,在藏传佛教图像系统中发展到后弘期,吉祥天女至少有两种身形是持宝鼠的形象:第一种称作“护螺神女”(lha-mo-dung-skyang-ma),身白色,一面二臂,微怒相,右手持水晶剑,左手持吐宝兽。第二种称“金刚展翅女”,身黑褐色,一面二臂,有一对燃烧的翅膀,手持剑和头骨碗,肘弯处卧有一只吐宝鼠。

对于这种身形的实物造像,笔者发现了两件,一件自冯·施罗德Buddhist sculptures in Tibet卷2图版212C,作品来自西藏地区,大约属于13世纪的石雕泥金作品(图12);另一件是国外个人收藏品,是大约14世纪的棉布彩绘唐卡,可参见sacred visions,图版31(图13)。吉祥天的异名“宝藏天女”并持宝珠的样式以及进一步在藏传佛教图像的早期样式中出现的持鼠相,透露出此神与财富的关系。因此毗沙门伴出的女神应是其妃吉祥天。

图12:自Buddhist sculptures in Tibet,vol.2图版212C,约13世纪,图像学名称“护螺神女”

图13:约14世纪,吉祥天女的这一身形图像学名称为“金刚展翅女” copy

据早期印度佛教之传说,吉祥天其父为德叉迦、其母为鬼子母,她本身则是毗沙门天之妻。因此,在大英博物馆藏五代晋开运四年曹元忠雕造毗沙门天印画中出现的诸多伴神,基本符合这种构成关系:画面中心为毗沙门天王,其左侧上出现了吉祥天之母鬼子母,下有着虎皮者,其右侧有一天女,按佛经所记,这位天女应是吉祥天女。

通常认为吉祥天女自古以来即受信仰,后因盛行尊奉辩才天女为福德、增益之女神,故吉祥天女之信仰渐衰,造像也多有二神的替换。善无畏译《千手观音造次第法仪轨》中有记:“大辨功德娑怛那,帝释天王主之女子大德天女也,多闻天之大妃也,左手把如意珠,紫紺色也,右手金刚剑”。(其他材料参见《大方等大集经》卷五十七、《金光明经》卷二功德天品、《陀罗尼集》经卷十功德天法、《苏悉地羯啰经》卷中、《不空绢索神变真言经》卷十一、《大随求陀罗尼经》卷上、《毗沙门天王经》、《宝藏天女陀罗尼法》)。

因此,按照经典所记和实物出现的榜题,这种与毗沙门天伴出的天女像,可能的身份是吉祥天和大辨才天,不会是鬼子母。按照五代开运四年的图像,如果表现鬼子母,其样式应是夜叉抱小孩相。因此,关于毗沙门天造像常见的又一个主题是毗沙门天与鬼子母的组合,A.富切在他的论文《佛教圣母像》中对交河古城出土佛画的分析时说:鬼子母常常,甚至永远是与北方天王(毗沙门天王)同时出现在一个画面上。当然,A.富切是依据新疆地区的考古发掘得出的结论,而新疆地区的鬼子母多表现为天女相,这种组合的经典依据是什么,与本文讨论的关系是什么,我们不得而知。

据说,毗沙门天王有五位太子,分别是最胜、独健、哪吒、常见、禅只。此外还有二十八使者。佛典有记,天部的毗沙门天图像构成是:“多闻天(毗沙门天)、吉祥天女、诃帝利母(鬼子母)、最胜太子(毗沙门的长子)”。那么,五代晋开运四年曹元忠雕造毗沙门天印画中没有辨识出的这位着虎皮者是否为最胜太子呢?

三

在毗沙门的组合造像中,一个突出的形象就是戴虎头帽、着虎皮的形象了,这个形象多是与毗沙门天,即财神伴出的,而且其手中多持有吐宝鼠或吐宝鼠皮作的袋子。如果按佛典所记,天部组合的毗沙门天是与吉祥天女、鬼子母、最胜太子同出,那么这个形象是否即是最胜太子呢?在讨论这个问题之前,我们要有一个认识基础,就是在事实上,信众造像,能在多在大程度上严格按照经典的记载进行表现?又有多少信众能熟读经典和造像记呢?

诸多的观音佛像、一些奇怪的组合和信众身份的不明确,说明民间造像及礼拜的随意性以及时尚对造像的影响。比如,1948年一个县的民间崇拜报告报导仅有19.7%的崇拜群体是由可辨认出的佛教徒组成的,并且其中有许多神也有与那些非佛教起源的神相混淆的倾向。因此,时尚和某位有声望法师的传播,可能直接影响到一个地区一个时期的造像样式,这是理解经典(文本)与造像实物(图本)关系的前提。也是下文讨论的基础。

集大英博物馆藏敦煌绘画出版的《西域美术》,对这个图像做出了说明,在卷2关于Ch.0069图的释名上写着“毗沙门天与乾闼婆”,有学者也认同这个组合,原因为“乾闼婆是‘八部鬼众’之一,毗沙门天王是其主管神,所以常追随毗沙门天王左右。在与毗沙门天王的组合中,乾闼婆一般画于毗沙门天王的右侧,立姿,穿虎皮衣,一手拿金鼠,一手拿珠宝等不同器物”。

笔者认为这种辨识有些牵强不妥,原因是此形象不是鬼相,不能代表鬼众,也无典可据。如大英藏Ch.0018、Ch.xxxvii.002《行道天王图》表现的追随鬼众,都是鬼相。之所以有学者这样认定,其原因是在大正藏图像部中,有一幅乾闼婆与诸鬼图(图14),这个形像就是头戴一兽头帽。

图14:旃檀乾闼婆与诸鬼图

按典上记录,这个神在密法中是守护胎儿及儿童之神,据日本仁和寺样,其图像是该神与十五种鬼的曼陀罗,样式描述为:乾闼婆王,形如冥宦,甲冑形。坐石上,垂右足,台右手押膝,左手持戟,顶上有牛头。这个描述有两点值得关注,一是头顶上为牛头,不是虎头或狮头,二是手中持戟,不是宝鼠、口袋或宝珠,另外要强调的一点是,所谓的乾闼婆,也只是头戴一个兽首帽子,而毗沙门的伴出者是着虎皮(是有头有尾的整个虎皮)。

又据图像部七“天部形象”所载的乾闼婆形象(图15):怒相武士形,利牙上出如鬼,左手牵诸鬼众,右手持戟,右侧一群小儿。

图15:图像部七天部乾闼婆王

综上所述,可以总结三点:1,在经典中确有一个头戴兽帽的称为“旃檀乾闼婆”神王图样,但文字说明是顶上“牛头”,佛教辞典也说明,乾闼婆是八部众之一,是东方天王之眷属,如大牛王,并不着虎皮。2,乾闼婆形如天王形,以上两个图像手中持物都是戟。3,在本文涉及的与毗沙门组合图像中,该神不是持戟,而是一手持鼠或口袋,一手持宝珠,其身上穿着,明确的是虎头、虎皮。因此《西域美术》中的称名还值得商確。

相传唐玄宗天宝元年(742),西蕃、康居等国来寇扰唐朝的边境。当时,唐玄宗请不空三藏祈求毗沙门天护持。作法之后,果然感得天王神兵在西方边境的云雾间鼓角喧鸣地出现,终使蕃兵溃走。这是佛教史籍所载天王帮助唐朝击溃敌兵的故事。关于毗沙门天救安西城(安西,是唐中央政府为统辖西域地区而设的安西都护府的简称,治所在龟兹城,今新疆库车)的传说,纵观文献所记,事实上,毗沙门天并没有亲自出现来救城,而是其第二子,叫“独键”的领天兵而来。

不空译《毗沙门仪轨》后记:圣人忽見有神人二三百人,帶甲于道場前立,圣人问僧曰:此是何人?大广智曰:此是毗沙门天第二子“独键”领天兵救援安西城故来辞……,后来,毗沙门天王又于楼上现形。

也就是说真正救下安西城的是其二子独键。这种主神不动,派遣其子救人的方式有着深远文化传统。在西方有天使的概念,就是人们求神时,父(神)不亲自行使神权,而是派其子分发财物给祈祷者。毗沙门与其子在行使权力时有时也体现了这种关系,即当人们祈祷毗沙门给予财物时,不是毗沙门出面,而是由其子持鼠(或鼠袋)分发钱物给祈请者。见佛经:

《大正藏》No.1251金刚智译《吽迦陀野仪轨》:

“尔时多闻王有子名禅腻师现童子(相),来至其所问言:何故唤我父?即报言:我为三宝供养,供养为一切愿,故请也。时其童子闻了,即还本宫白父言:今有善人发诚心三宝供养,满一切所愿诸念事请。其父报子言:汝速可至彼所,曰曰与一百迦利沙波拏……”

No.1244不空译《毗沙门天王经》:

“毗沙门天王子赦儞娑,现童子形告持诵者言:汝有何事请召我父?持诵者言:我为供养三宝,受与我财宝。童子赦儞娑于须臾顷还至毗沙门天王所。告父王言:持诵者求诸财宝,为供养故利益有情。毗沙门天王告童子赦儞娑言:汝日日与金钱一百乃至寿终。其童子赦儞娑,日日送金钱一百。”

两部经记载了相同的内容,即有善人祈请毗沙门时,由其子给予钱财。

但在佛经中,我们只能看到“最胜太子”的经法与形象。最胜太子,是护持佛法、守护国家之善神,与哪吒为同尊。为战争或镇定兵乱所修之法,称为“最胜太子法”。考察其形象,为四面八臂,极为凶猛之相(图16)。也有一面二臂、头梳二髻相(图17)。

图16:四面八臂最胜太子,图像部七

图17:最胜太子,图像部七

另在不空译的《北方毗沙门天王随军护法仪轨》记录有太子哪吒的形象,为护持国家军队的:“画一毗沙门神其孙哪吒天神七宝庄严[26],左手令执口齿,右手诧腰,令执三戟矟。其神足下作一药叉女住趺坐,并作青黑色少赤加……”,在《大正藏》中存有唐代哪吒太子的画样,为一手持宝塔相,正如《毗沙门仪轨》所云:“天王第三子哪吒太子,捧塔常随天王”(图18),法国吉美美术馆藏品中有一幅《行道天王图》(五代至北宋,MG17666),据说表现了毗沙门及第一、第三王子、吉祥天、毗那夜迦、猪头天、夜叉三躯,但这些都与戴虎皮帽、披虎皮者的形象相去甚远。

图18:唐本那咜太子像?,图像部七别纸

笔者认为,对于这类持鼠的虎皮勇士,有一个基础认识是:此神可能属于毗沙门天王的眷属。理由是这种神出现的时候,通常是手持象征财富的宝鼠或提鼠皮袋子(图19),通过其持物,基本可以判断,在宗教意义上,他属于财神毗沙门天王的眷属而不是一般的武士、金刚或夜叉。另外,与一般的天王像比较,这个形象表现的可能是一个少年,身材矮小,且面部没有胡须。因此笔者在历史材料的基础上提出一个假设,就是此像表现的可能是救安西城的毗沙门第二子独键。

图19:榆林第15窟持鼠皮袋的眷属

佛典中没有二子独键的形象,只有最胜太子或哪吒的像式,但对于独键救下西域安西城之功,(西域)人是不会忘记的,人们在记住毗沙门天护持的同时,对其二子独键更是心存感激。不空所记录的内容应是当时人普遍的认识,独键除了救护安西城外,还常领天兵护持国家。

不空记曰:“天宝元载四月二十三日,内谒者监高慧明宜天王第二子独健,常领天兵护其国界”,由于独键有这种护国的行为。因此当时有专门纪念二子独键的日子,在不空的记录中说:“每月的第十一日,为第二子独健辞父王巡界日。”通过这种检索,可知,当时人们对独键的勇猛和护国是十分熟悉的,而以虎的形象来形容少年的英勇似乎也是合情合理的,这样理解的一个重要的线索是,以皮饰勇者可能与吐蕃的“大虫皮”制度有关。

史书记载,吐蕃自古就有“大虫皮”制度,据《贤者喜宴》记:“勇者的标志 虎皮袍;贤者的标志是告身。所谓六褒贬是:勇士裹以草豹与虎皮;懦夫贬以狐帽;……所谓六勇饰是虎皮褂,虎皮裙两者;缎鞯及马镫缎垫两者;项巾及虎皮袍等,共为六种。”

向达在敦煌C10号洞窟发现在供养人中间的一块牌子上书写“大虫皮”三字,另在东壁门南女供养人像第一人题名中又发现“大虫皮”字样,题记曰:夫人蕃任瓜州都督□仓曹参军金银间告身大虫皮康公之女修行颖悟优婆姨如济(?)弟(?)一心供养”,据此向达先生指出“大虫皮乃是吐蕃武职官阶,或是因其身披大虫皮,故名”。

据研究,吐蕃的大虫皮制度始自公元7世纪的松赞干布,《新唐书·吐蕃传》中记:“山多柏坡,皆丘墓,旁作屋赭涂之,绘白虎,皆虏贵人有战功者,生衣其皮,死以旌勇”。在敦煌吐蕃历史文书中也有赤松德赞给功臣赐虎皮衣的记载,汉文史集中也记载有类似的信息,旧五代史记:“唐天成三年(928年),回鹘王仁喻来朝,吐蕃亦遣使附以来……明宗(李嗣源)赐以虎皮,人一张,皆披而拜……”。

大虫皮除去授予武职官员外,在吐蕃历史上对于勇猛的士兵也授予“虎”的称号,称为“虎兵”,汉文典籍中也有类似的记载,唐樊绰撰《蛮书》卷八《蛮夷风俗第八》:“贵绯色紫两色,得紫后有大功则得锦。又有超等殊功者,则得全披波罗皮。其次功则胸前背后得披,而阙其袖。又以次功,则胸前得披,并阙其背。谓之大虫皮,亦曰波罗皮”。

从这段记载得知,大虫皮至少有三个等级的三种款式,一种是“全皮”,这须要立特殊的功劳,次之功,得到的是没有袖,只有前心后背的虫皮,更次之的是只有胸前的虫皮,并且得知大虫皮的另一名称“波罗皮”。由于吐蕃与南诏的关系,大虫皮制度,也直接影响到南诏国的武官制度。

回顾一下西藏的佛教图像志,着虎皮者十分常见,尤其在藏传佛教的怒相神的表现上,几乎都系有虎皮裙。综上所述,穿皮袍,戴虎头帽是源自吐蕃的一种风俗(图20、21、22)。

图20:唐三彩武士俑 1985年西安灞桥区洪庆原出土,陕西省历史博物馆藏

图21:三彩俑局部

图22:三彩俑背面

安史之乱以后,吐蕃逐步占领了河陇西域之地,并对佛教大力扶植。因此,吐蕃的一些风俗喜好,便更多地出现在敦煌、龟兹等地的佛教石窟造像中。其中,吐蕃的大虫皮制度也反映在敦煌、龟兹的护法和类似武士的神祇形象中(图23、图24、图25)。当然,在龟兹的壁画中出现的着虎皮者多为护法的金刚力士和天龙八部中的护法神。类似敦煌、榆林那种与毗沙门天共出图像还没有发现。

图23:敦煌36窟文殊变中戴兽皮帽者

图24:克孜尔第175窟主室正壁6-7世纪着虎皮的金刚力士

图25:森木塞姆石窟第41窟主室正壁6-7世纪着虎皮的金刚力士

敦煌地区传承了西域的某些供养习惯,如大量供奉兜跋毗沙门天,但由于救安西城之事,人们在供奉毗沙门天的同时,也表现了救安西城和护国勇士独键,但是独键没有图像传统。中唐和以后的敦煌石窟中,由于有吐蕃画师的参预,可能在表现独键这样的勇者时,依据吐蕃画师的习惯创造了这个形象,从而将这个着虎皮、戴虎头帽的少年与毗沙门、吉祥天一同供养在圣殿上。

而在这里的着虎皮少年,便不同于一般出现在护法神中的力士,而是具有具体人物指向的图像,即勇者独键。在这种组合像中,两个主要形象,即毗沙门天与独键,都是源自吐蕃的表现传统,即兜跋毗沙门天王和衣虎皮勇士(图26)。这种既迎合吐蕃人审美兴味又符合西域人价值判断的毗沙门天王组合像就这样出现在中唐时期的敦煌和榆林石窟中。

图26:敦煌205窟佛坛北侧大虫皮武士像

四

对于榆林25窟前室的毗沙门天组合像的辨识是:中心主尊是兜跋毗沙门天,左侧是吉祥天女,右侧是独键。而五代晋开运四年曹元忠雕造毗沙门天印画则代表了这种以毗沙门天王为主尊的图像组合的最终形式:中心主尊兜跋毗沙门天,其左侧上是举小儿的鬼子母,下是着虎皮的独键,其右侧是吉祥天。这种组合可能属于每日修法所用的毗沙门曼陀罗相。

在这种前提下,可以整体考虑榆林25窟前室东壁的图像关系:东壁……门南侧上的佛说法图与毗沙门天,可能属于毗沙门天的另一种曼陀罗相。《大正藏》在记载毗沙门天的造像时讲:中心画释迦牟尼佛,作说法相,佛右边画吉祥天女,右手作施愿印,左手执开放红莲。左边画毗沙门天王,左手捧塔,右手执宝棒。

需要补充的有两个观点:

一是在天龙八部中戴白色兽头帽者,画家表现的可能是白虎而不是狮。

《新唐书·吐蕃传》中记:“山多柏坡,皆丘墓,旁作屋赭涂之,绘白虎,皆虏贵人有战功者,生衣其皮,死以旌勇”。古人对于虎与狮的用词也多有混淆,往往用词以狮,而实指虎,欧洲人甚至到了13世纪仍不能区别虎狮,比如著名的旅行家马可波罗在描述大汗捕猎时仍将虎说成狮子。宋代记唐阎立本《职贡狮子图》:“大狮子二,小狮子数枚。皆虎首而熊身……”,最关键的是中原和吐蕃都不产狮子[38],东汉以来,西域诸国时以之为贡,进贡中国,佛教造像中也多有表现狮子的,北魏时在佛座两侧的狮子已描绘的十分生动,最典型的一个例子是西安碑林博物馆藏熙平二年《邑子六十人造像碑》,碑的左右边有狮虎像。

但对于一般人或地区敦煌的画工来说,狮子可能更多的是传说中的、并不熟悉的动物,在敦煌壁画或泥塑中表现的狮子,形象上就比较模糊。因此,白兽在这里更多的可能是表示大虫白虎之意。因此护法中的戴白兽帽者和榆林25窟右侧小像都属于戴白色虎皮帽者,依然是吐蕃大虫皮制度的体现。

二是关于毗沙门持吐宝鼠像式的来源问题。

通常认为持吐宝鼠的毗沙门天王属于藏传佛教财神的图像谱系,但笔者以为,藏传佛教流行的持鼠毗沙门天王像式,可能源自于阗。据《新唐书》记载:“(于阗)西有沙碛,鼠大如蝟,色类金,出入群鼠为从”因此毗沙门天王的标识金色的吐宝鼠可能来自于阗,这种金色的硕鼠又喜欢“出入群鼠为从”,由此可能才有诸多“金鼠咬弓弩弦”令敌军溃败的救安西之举。正如源自吐蕃的兜拔毗沙门天王像式盛行于西域一样,源自于阗的持鼠毗沙门天王也盛行于西藏,这是又一条证明吐蕃与西域文化交通的材料。

来源:佛教建筑

原文发表于《故宫学刊》2011年第7期

上一篇

浙江风采网2超长版