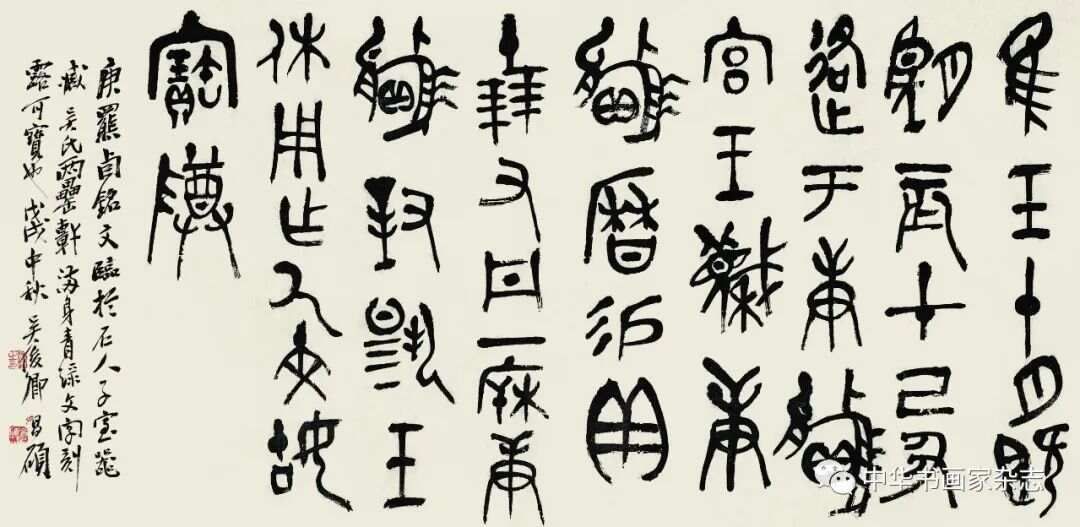

清代 吴昌硕《临散氏盘》

- 文化

- 1周前

- 66

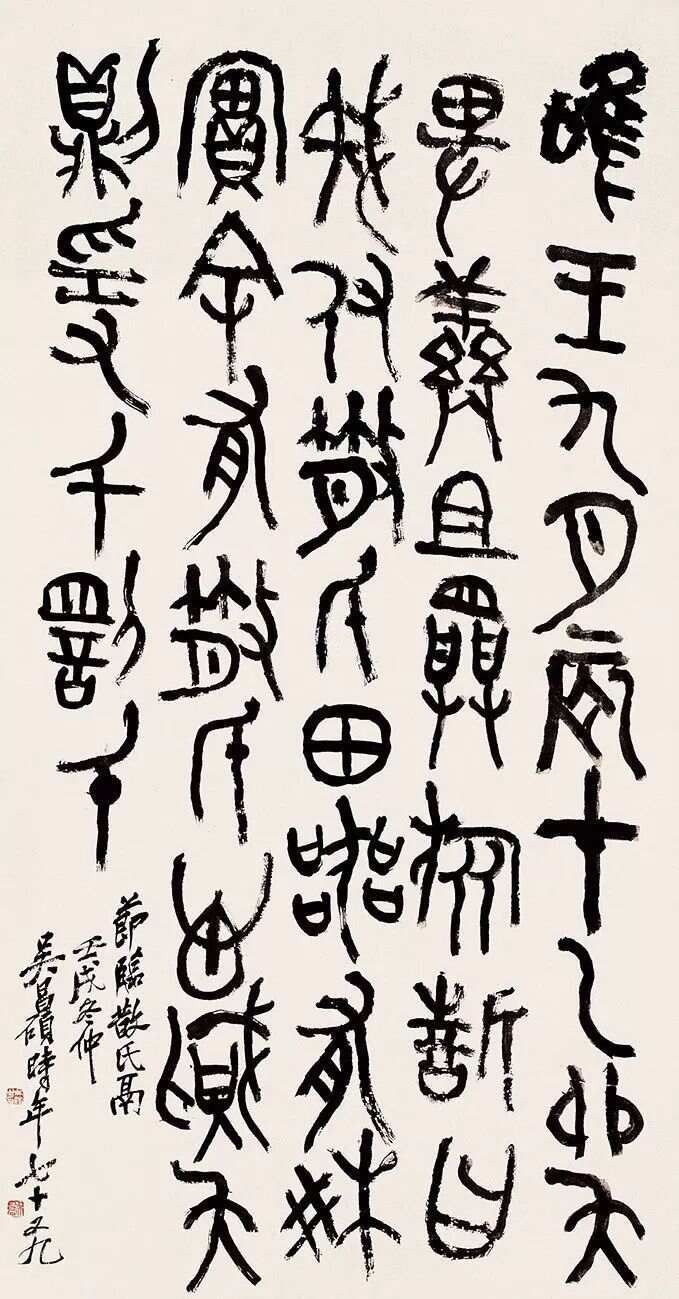

临散氏盘铭立轴(一九二二年十二月)

吴昌硕《篆书临散氏盘铭轴》纸本篆书 149.8×25.5cm 1922年 浙江省博物馆藏

释文:略。

款署:呵冻临散鬲。壬戌小寒,吴昌硕年七十九。

钤印:吴俊卿(白文)、苍石(朱文)

吴昌硕临摹的《散氏盘》在笔法、结体等方面充分把握了原器神髓,且已经化为自家血肉。

《散氏盘》用笔萧散奔放,有“草篆”之称。但草意非草率,要留得住笔,凝涩而不僵持,奔放而有节制,这正是临摹的难度所在。窃以为,必须做到“熟后生”,因为熟而迅疾,气脉贯通畅达,因为生而凝练,笔端乃有苍茫之趣。吴昌硕借鉴绘画笔法来写散盘,行笔上不完全拘于藏头护尾,多数直接落笔,以求自然天趣,做到了遒厚而不板滞,笔意酣畅淋漓。

《散氏盘》结体多见圆转,字形多取扁势,相同的字随意而出,无一相似雷同,奔腾恣肆,超拔高迈。原器形上的字很小,放大来写,愈大愈雄壮。吴昌硕篆书行笔的提按和字势的错位处理,吸收了《散氏盘》的诸多精华,临作用笔不拘绳墨,有天纵之力,结体字字飞动。吴氏一生以石鼓为宗,汲取百家,最终融会贯通。

《散氏盘》字数乃金文之冠,字里行间气象万千,美不胜收。吴昌硕临作不拘于原作的结体和章法,重在会其意、通其神,进入自由发挥的纯熟境地。临摹是不断地对书家自身进行检验的过程,既能将原碑帖的精妙发掘出来,又能融入自我个性,才是真正的高手。一旦找到两者的契合点,最终可以创造出个人经典。

吴昌硕作为一代宗师,注重写“我”之意,一方面强调“我”的存在,另一方面提倡“贵在深造求其通”,吴氏篆书总体风格可以苍、厚、圆来概括,苍就是金石味,厚即点画质感,气息古朴,圆无疑来自于《散氏盘》。

由是作观之,临与创并非壁垒、鸿沟,很多时候,临就是创,创就是临。以临为创、以创为临,功到自然成。

吴昌硕的形象很符合古代士大夫们的理想,竹布长衫,谦谦一醇儒,有时还有点大智若愚,在封建社会行将末世之际,只他还保持着古君子之风。任伯年画人物明显有西画痕迹;虚谷用笔又太尖峭不合藏锋之道;吴昌硕却悠然自得于其间,吟诗作赋、泼墨书画乃至操刀治石。以书画印三绝称于世并皆领袖群伦者,书法史上他大约是唯此一人吧?王右军、颜鲁公是单一的书法圣人,米元章、赵松雪虽色色俱全,但未必皆能领袖。吴昌硕以他的书法为契机,发为画印,竟至举世无不风靡,其间颇见奥妙。

吴昌硕书法以石鼓文名世,但我以为他的最迷人处并不在石鼓文,而是他的大篆书。能把整饬的石鼓文写得如此具有个性特征,将一般平齐错成左低右高,将线条的平匀稳健拉成顿头挫尾,其一种变化莫测的胆魄已使循规蹈矩者目瞪口呆。然而这仍然只是在整饬气氛下的有限变化而已,庸才书奴不敢为,对他而言是信手拈出、并不费事的。

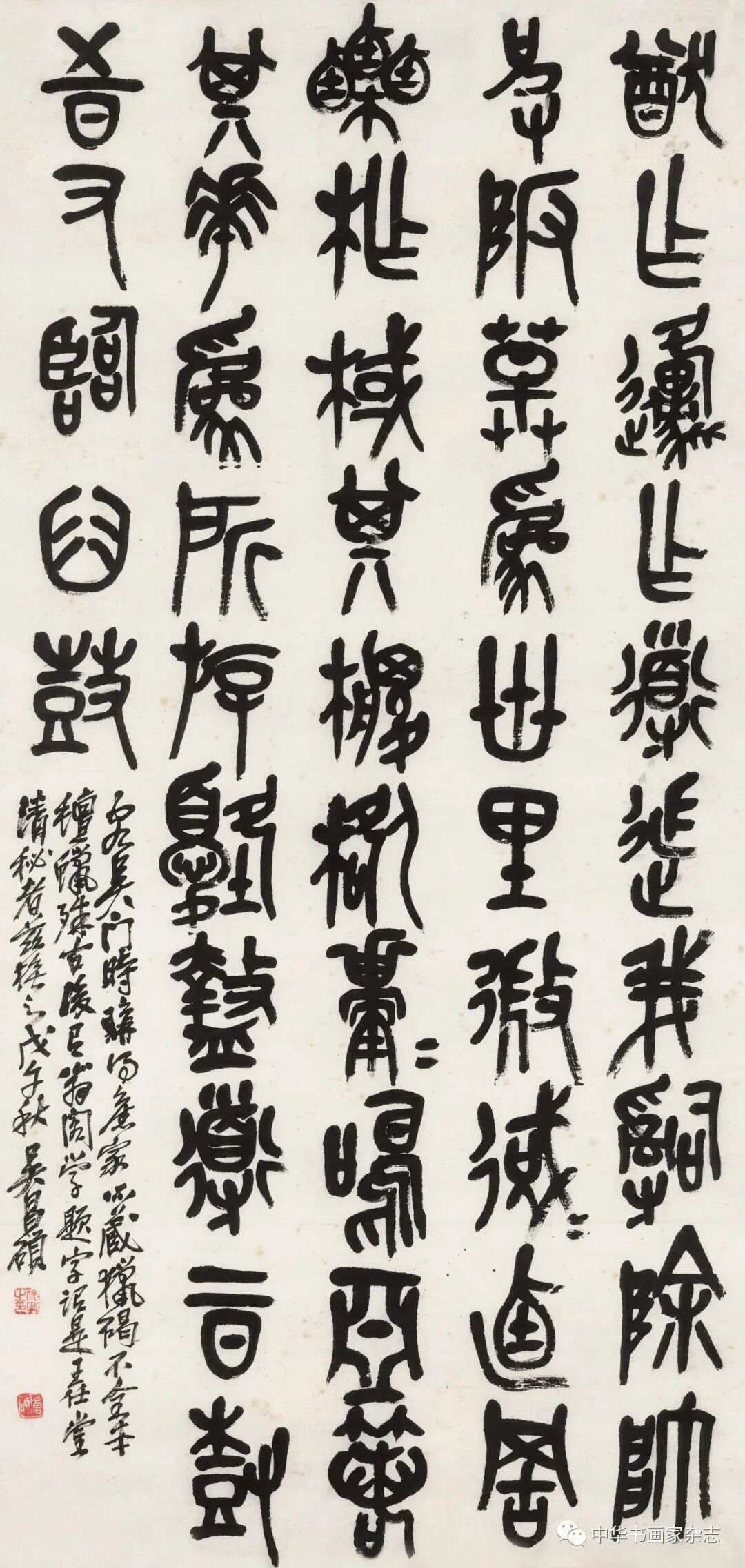

[清]吴昌硕 临《石鼓文》135×65cm纸本韩天衡美术馆藏

真正的成功是他对大篆金文的取法。圆润的流动被手下汩汩而出的斑剥决绝的形象所取代——用毛笔写如此具有残破感的线条,我以为是不可想象的:一切提按动作必须服从于线条自然剥蚀效果,而这本来是风化之迹,人工岂能模拟?种种出人意外不可逆料的断、剥、顿、缺,乃至枯、颤、糙、蚀,一旦被统一在创作者那恒常的挥洒节奏中,原有的自然韵趣必然消失殆尽。即使动作能有限表达出一些断缺感,也已被笼罩上浓郁的理性色彩,与原感觉不可同日而语了。

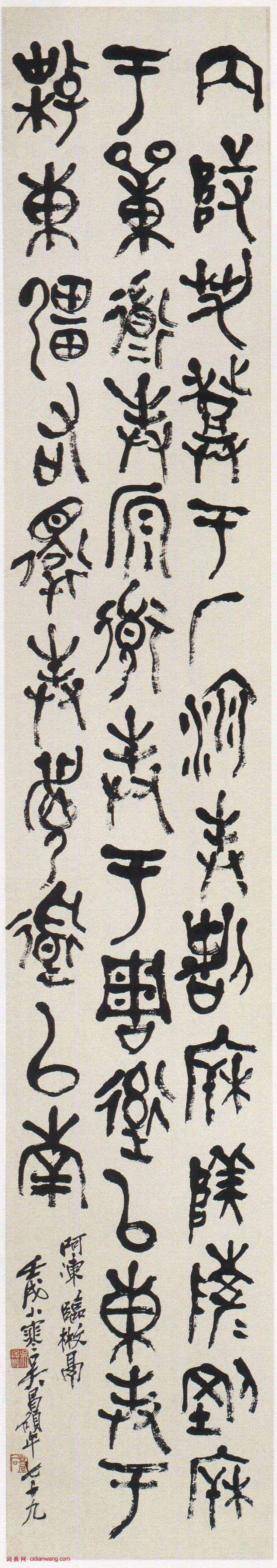

[清]吴昌硕临《散氏盘》 149.8×25.5cm纸本1922年 浙江省博物馆藏

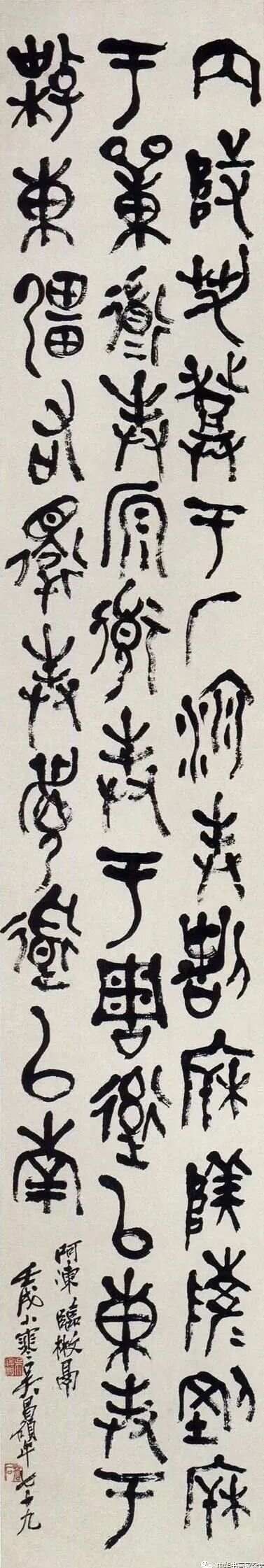

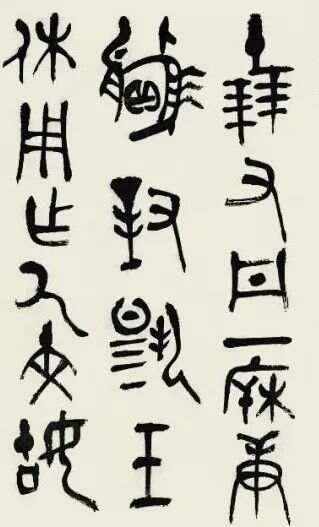

当然还不仅仅于此,线条的残缺感被吴昌硕的笼罩力整理成一种有次序的、但却缺乏规行矩步的艺术鲜活之态,只是表明它更迷人而已。更有意思的是,吴昌硕在《临庚罴卣铭文》中还一反自己的书写习惯,再也不以强有力的左低右高结体方式来作统一的处理,而是纵横随意,线条粗细由之,长短由之,糙润涩滑皆由之,比起他的临石鼓文来,《临庚罴卣铭文》显得更有神龙见首不见尾之态。如果说,一般的临摹是刻意求工,而吴昌硕临石鼓文已从刻意求工的阶段走向主体诠释与主体追加,那么《临庚罴卣铭文》一类的书法则向我们展示出第三种阶段:主体的习惯立场又被更自由的随意点染所取代,纵横曲直无不如意——但一看却还是地道的吴昌硕风度而不会误认为是别人。

[清]吴昌硕 临《庚罴卣铭文》(附局部)64×129cm纸本1898年

正是在这极难的场合,吴昌硕向书坛显露出他那当之无愧的观察力、理解力以及把握力。他的大篆作品基本跨越了时代的限制,把我们带到了遥远的上古时代去领略先民们淳朴的审美趣味,他那出神入化的技巧,向后世展示出书法应有的高度。当然,在如此艰难行进的线条中,我们又似乎窥出他在谦恭表面以下那桀骜不驯的艺术气质,一种乱世映照下的孤寂情态。