阴阳变化图

- 健康养生

- 4个月前

- 23

一、古籍中关于“变化”的论述1.《易经·系辞》:“在天成象(成象之谓乾),在地成形(效法之谓坤),变化见(现)矣。”“圣人设卦观象,系辞焉而明吉凶,刚柔相推而生变化。”“变化者,进退之象也。”“天地之数(河图五行生成数),五十有五(55),此所以成变化而行鬼神也。”“子曰:「知变化之道者,其知神之所为乎!」”“天地变化,圣人效之。”2.《易解》:“自有而无谓之变,自无而有谓之化。”故“变化”是有无转化的过程,比如化学变化,旧的物质消失(自有而无),新的物质产生(自无而有)。3.《素问·天元纪大论》:“物生谓之化,物极谓之变。”《素问》对“变化”的定义与《易解》相通:新事物产生是自无而有,谓之化;事物发展到极点就会衰变、消亡,即自有而无,谓之变,也叫物极必反。

二、变化与阴阳四时

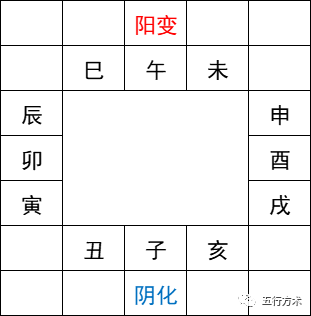

三国时期-经学家-虞翻-注《易经·系辞》“变化之道”:“在阳称变,在阴称化,四时变化。”

阴阳变化图

阳主动,动则生变;阴主静,静则生化。

水火者,阴阳之征兆也。物生于子(子宫、阴道),极变于午。

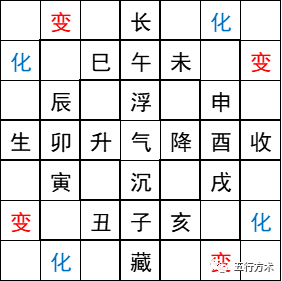

四时变化图

四孟(始)寅申巳亥皆藏阳气(甲丙戊庚壬),故主变;四孟对应六腑,六腑传化物而不藏,即饮食在体内的流变、排泄。

四季(末)辰戌丑未为杂气(乙丁戊己辛癸),有阴有阳,有动有静,有变有化:其中丑未为阴土,对应脾脏,脾主运化;辰戌为阳土,对应胃腑,胃主腐熟水谷(食物在胃中变为食糜)。

所谓消化,“消”是消化道(胃肠腑)的机械、物理作用(属阳,粗糙),即把食物磨碎,并使之与消化液充分混合,同时把食物不断向消化道的远端推送;“化”是消化液的化学作用(属阴,精细),即把食物中的大分子营养物质(糖类、脂肪、蛋白质等)分解为小分子物质,以便吸收入血。

所谓“脾主运化”,其实是胰液的作用,胰液含有分解三大营养物质(糖类、脂肪、蛋白质)的消化酶,其消化酶的种类是最全面的,所以胰液的消化力在所有消化液中是最强的,胰液是最重要的消化液。我曾经推算一例急性胰腺炎,其主病(病灶)为己土,正是胰腺。

十二支中,尤以辰巳(龙蛇)主变化,星家谓“逢龙则化”,蛇形如龙,亦曲折多变。辰巳属巽宫,巽为风,亦主动变。

三、变化与河图洛书

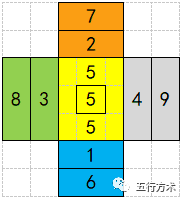

河图十个数,主五行生成,物生谓之化。

河图

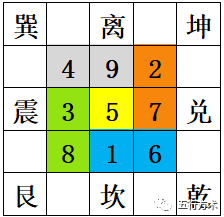

洛书九个数,以九(离,午)为极,十变为一,物极谓之变。

洛书

故河图主化,洛书主变,九变十化。

四、变化与五运六气五运→十天干→河图十数→化六气→十二地支→后天八卦→洛书九宫→变《素问·六元正纪大论》中的六十甲子运气常数就是河洛变化之数。《六元正纪大论》:“太过者,其数成(6、7、8、9),不及者,其数生(1、2、3、4、5),土常以生(5)也。”“土常以生”的意思是土运土气常标以生数,其原因有二:1.土地常生化万物。2.在洛书中,十变为一,土变为水,水具湿性,故土配湿气,土运土气为雨化/湿化。这是五运六气中隐藏的河洛变化之道。

土运土气虽常标以生数,但也有太过不及、补泻之分,如

“甲子、甲午岁,

上少阴火,中太宫土运,下阳明金。热化二,雨化五(太过),燥化四,所谓正化日也。其化上咸寒,中苦热(泻脾),下酸热,所谓药食宜也。

己巳、己亥岁,上厥阴木,中少宫土运,下少阳相火,风化清化胜复同,所谓邪气化日也,灾五宫,风化三,湿化五(不及),火化七,所谓正化日也。其化上辛凉,中甘和(补脾),下咸寒,所谓药食宜也。

乙丑、乙未岁,上太阴土,中少商金运,下太阳水。热化寒化胜复同,所谓邪气化日也,灾七宫。湿化五(太过),清化四,寒化六,所谓正化日也。其化上苦热(泻脾),中酸和,下甘热,所谓药食宜也。

戊辰、戊戌岁,上太阳水,中太征火运,下太阴土,寒化六,热化七,湿化五(不及),所谓正化日也。其化上苦温,中甘和,下甘温(补脾),所谓药食宜也。

关于五脏补泻,《素问·脏气法时论》规定:

肝:用辛补之,酸泻之。心:用咸补之,甘泻之。脾:用甘补之,苦泻之。肺:用酸补之,辛泻之。肾:用苦补之,咸泻之。