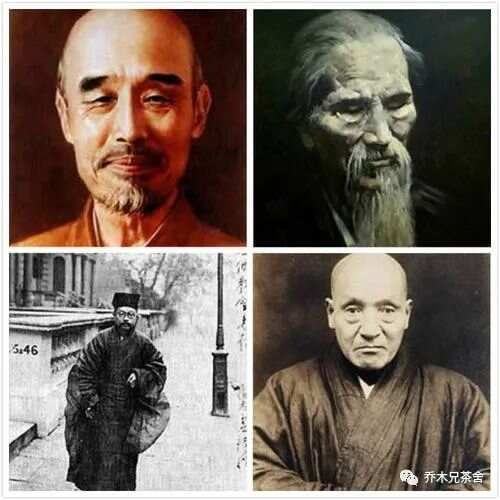

民国四大高僧:弘一、印光、虚云和太虚大师

- 文化

- 1周前

- 79

民国时期,有四位高僧:弘一、印光、虚云和太虚大师,一个个名号如雷贯耳,他们精研佛法、博通经籍,他们一心向佛、以无我之境在中华大地上传承佛法、普度众生,堪称民国佛教界的翘楚。

下面,让我们一起来了解这“民国四大高僧”。

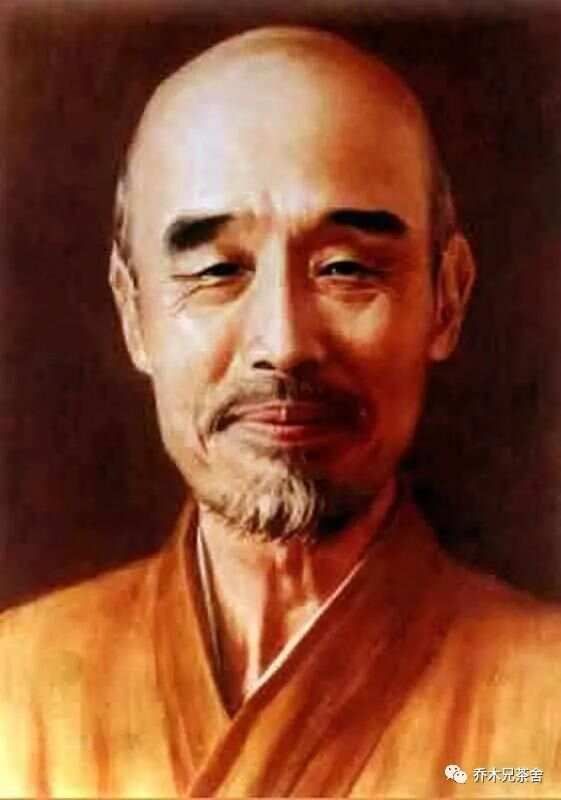

弘一大师:才华横溢的律宗祖师

弘一大师(1880-1942年),俗名李叔同,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,后被人尊称为弘一法师。清光绪六年(1880年)生于天津官宦富商之家,1918年39岁在杭州虎跑寺正式出家,1942年九月初四日63岁圆寂于福建泉州不二祠温陵养老院晚晴室。

李叔同集诗、词、书、画、篆刻、音乐、戏剧、文学于一身,在多个领域,开中华灿烂文化艺术之先河。同时,他在教育、哲学、法学、汉字学、社会学、广告学、出版学、环境与动植物保护、人体断食实验诸方面均有创造性发展。他是中国新文化运动的先驱,卓越的艺术家、教育家、思想家、革新家,是中国传统文化与佛教文化相结合的优秀代表,是中国近现代佛教史上最杰出的一位高僧,又是国际上声誉甚高的知名人士。

从风流才子李叔同到佛门高僧弘一法师,从风花雪月,到清修苦行,他抵达了常人所无法抵达的境界。一言一行,都值得我们肃然虔敬,领悟一生。

他的前半生,繁华旖旎,是风流富贵的翩翩公子,是无所不精的留洋才子,是戏剧演员、是艺术家……万众瞩目、享尽风光。

他的后半生,“以戒为师”,淡泊无求,一双破布鞋,一条旧毛巾,一领衲衣,褴褛不堪,了寂无色,却供养出了更超然禅意的花枝。

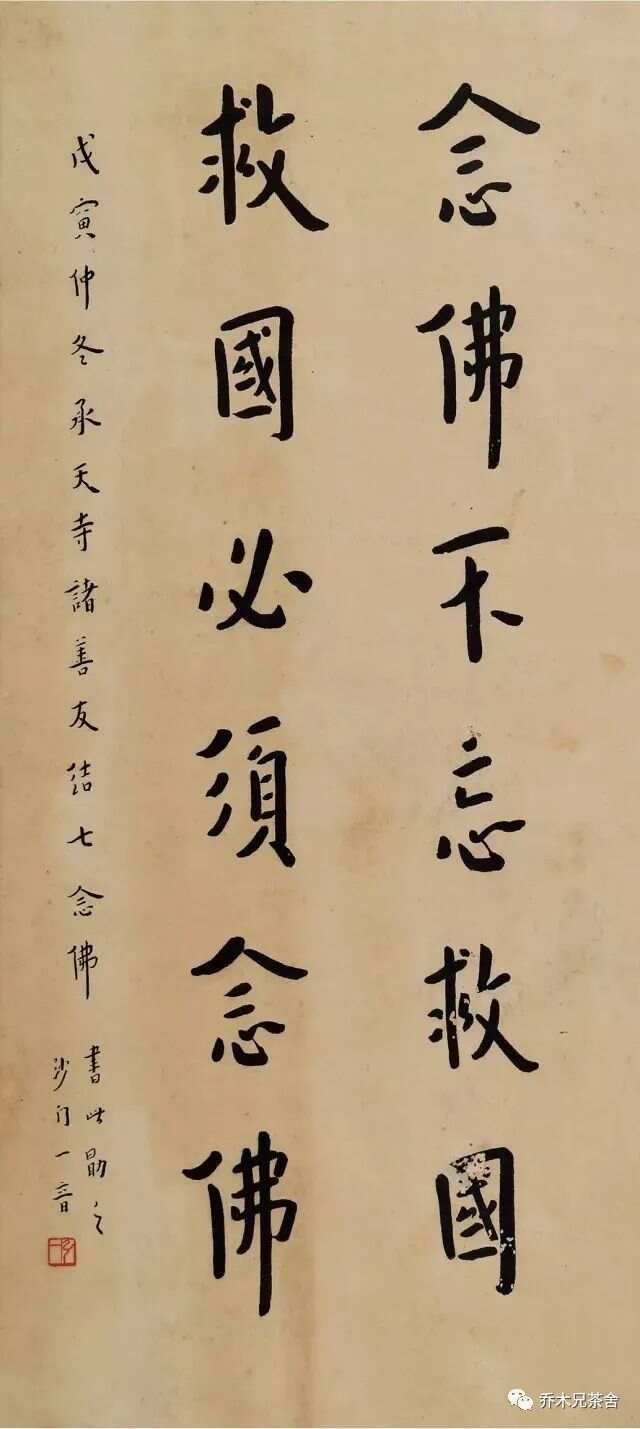

以悲悯处世,以福缘布施。对万物都心怀悲悯,惜物、惜人、惜福,这是大师每时每刻所持的戒律。然而,虽是世外之人,抗日战争爆发后,面对侵略者,弘一法师提出“念佛不忘救国,救国必须念佛”,仍以国家兴亡为己任,救国爱民,可谓是真正的慈悲。

著名作家林语堂曾这样评价弘一法师:李叔同是我们时代里最有才华的几位天才之一,也是最奇特的一个人,最遗世而独立的一个人。

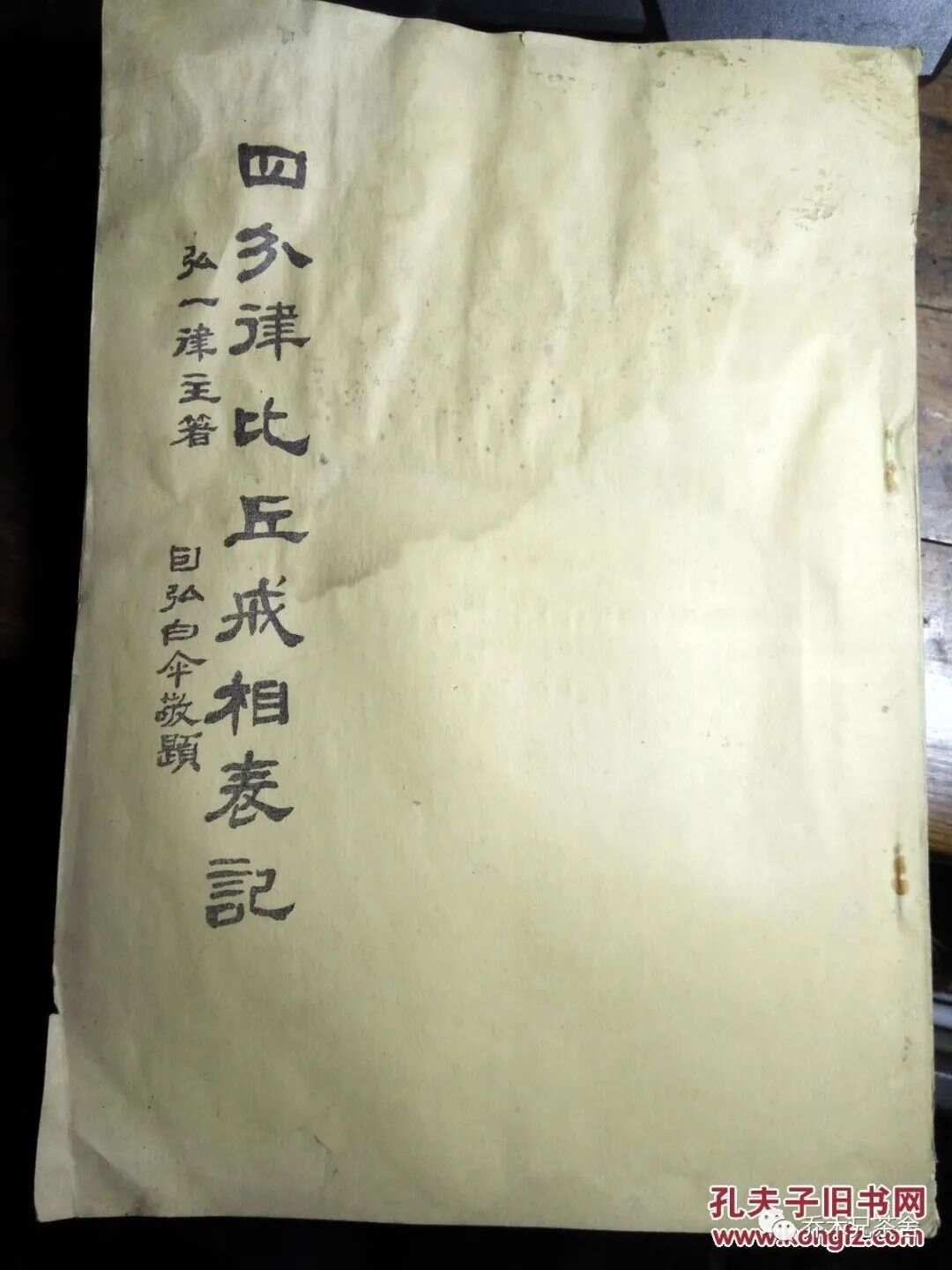

弘一法师的塔志称其“教宗《华严》,行在净土,以弘律为己任”, 辑著有《四分律比丘戒相表记》、《南山律在家备览》和《弘一大师律学著述三十三种》,大师出家后即“掩室山中,穷研律学”,被尊为南山律宗自南宋失传以来承上启下的第十一代南山律宗之祖。

太虚大师曾为赠偈:以教印心,以律严身,内外清净,菩提之因。

赵朴初先生评价大师的一生为:“无尽奇珍供世眼,一轮圆月耀天心”。

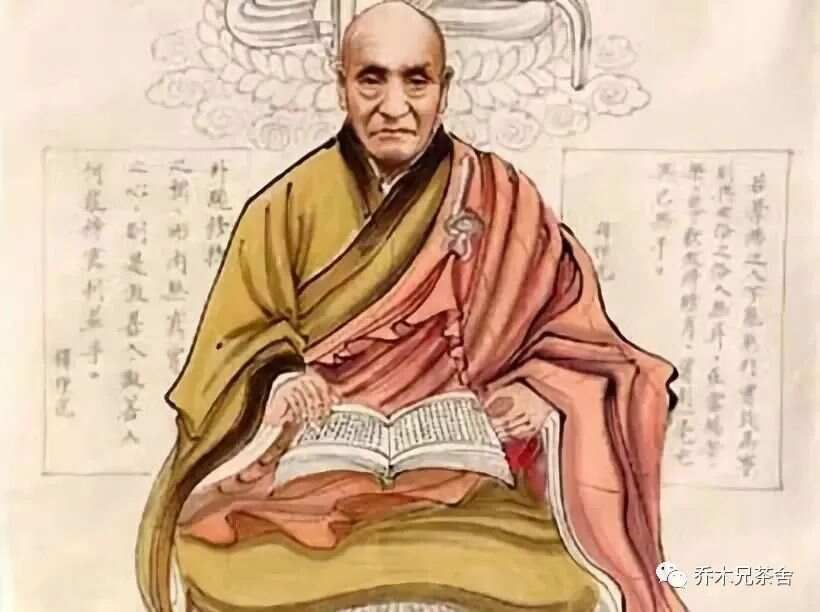

印光大师:一生勤俭的净土祖师

印光大师(1861-1940年),俗名赵丹桂,法名圣量,字印光,号常惭愧僧。清咸丰十一年(1861年)生于陕西合阳县,光绪七年(1881年)21岁在终南山出家,1940年80岁圆寂于净土道场苏州灵岩山寺。

大师在佛教徒中威望极高,与近代高僧虚云、太虚、谛闲等大师均为好友,弘一大师更是拜其为师。大师振兴佛教尤其是净土宗,居功至伟,是对中国近代佛教影响最深远的人物之一,其在当代净土宗信众中的地位无人能及。

印光大师遍参南北丛林,深入念佛三昧,通宗通教而专修净土念佛法门,被教界尊为佛教净土宗(莲宗)第十三代祖师。之所以有如此崇高的地位,除了印光大师高深的佛学造诣之外,和他高尚的品德也是分不开的。印光大师一生勤俭节约,自奉极薄,食则唯求充饥,不求适口,衣则唯求御寒,厌弃华丽。大师慈悲无私,信众们的供养,一律代为广种福田,所有供养慈善救济,资助流通法宝数百万册。

印光大师修佛数十年,皈依者不计其数。大师留给后世的无上法宝《印光法师文钞》,前后三编共计一百余万字,是净土修行人的指路明灯,被誉为“小藏经”。大师还创办了佛教印经机构弘化社,广泛结缘经书法宝,对佛学的推广和研究,作出了巨大贡献。

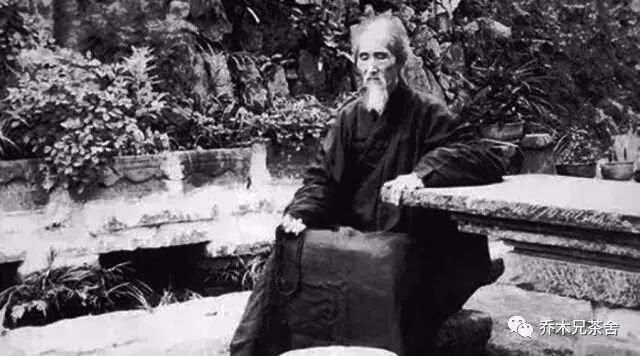

虚云大师:近现代佛教中国化的奠基者

虚云大师(1840-1959年),俗名萧古岩,法号虚云。祖籍湖南湘乡,清道光二十年(1840年)生于福建泉州官宦人家,19岁出家,1959年120岁圆寂于江西云居山真如寺。

虚云大师乃近代“一身而系五宗法脉”之禅宗大德。大师十九岁出家,二十岁依福州鼓山涌泉寺妙莲老和尚受具足戒;四十岁发心朝五台山,以报父母深恩,由普陀山法华寺起香,三步一拜备受饥寒而道心愈朗,三年遂愿,终于到达五台山,亲见文殊菩萨金颜;后在滇中阐教近二十年;九十五岁返曹溪,重建南华,中兴云门。历任福建鼓山、广东南华、云门大觉诸大寺院住持。1953年发起成立中国佛教协会,被选举为名誉会长,

虚云禅师一生一衲、一杖、一笠、一钟行遍天下,由自度而度人,于1959年农历九月十二日圆寂,世寿120岁,戒腊101。在现代佛教史上,坚持苦行长达百余年,历坐十五个道场,重兴六大祖庭,以一身兼承禅门五宗,法嗣信徒达数百万众的高僧,唯有禅宗泰斗之誉的虚云大师。

虚云禅师作为近代禅门泰斗,其在佛教界所做出的贡献除了上述恢复重兴寺院、五宗并弘、爱国爱教之外,更重要的是为后世禅宗复兴而选择培养储备了大量的护法居士和弘法高僧,其门下嗣祖沙门比丘较为著名的有十余人,其中释一诚、释传印两位大德高僧先后担任中国佛教协会会长,奠定了新中国佛教的基础。

太虚大师:佛教改革家、“人间佛教”首倡者

太虚大师(1889-1947年),俗名吕淦森,法名唯心,号太虚。浙江崇德(今属桐乡)人,生于清光绪十五年(1889年),光绪三十一年(1904年)16岁于苏州小九华寺出家,1947年59岁圆寂于上海玉佛寺。

太虚大师是中国近代佛教改革运动中的一位理论家和实践家。针对当时佛教丛林存在的积弊,提出了“教理革命”、“教制革命”、“教产革命”的佛教三大革命并付诸实践,把自己的一生都献给了振兴佛教、建设新佛教文化的事业,鞠躬尽瘁,死而后已。

大师创办僧伽佛学院,培养僧伽人才。一生创办或主办的僧伽教育学院有:闽南佛学院、武昌佛学院、世界佛学苑、重庆汉藏教理院、西安巴利三藏院、北京佛教研究院。

大师组织居士正信会,创建佛教团体,团结各界信众。组织和创建的佛教团体有世界佛教联谊会、中国佛教会、中国佛学会、中国宗教联谊会、世界素食同志会等。

此外,大师还出版书报杂志,创办佛教刊物《海潮音》月刊和《觉群周报》等,宣传推广佛教文化。

在倡导佛教改革的同时,太虚大师提出人间佛教的思想理论。在人间佛教思想的总框架下,里面包含了与时俱进的思想、人生佛教的思想和人间净土思想三个组成部分,其中与时俱进思想是基础,人生佛教是理论,人间净土是目标。三者一体,不可分割,共同构成了太虚人间佛教思想的总体。太虚大师的人间佛教思想具有深远的历史影响,人间佛教正成为当下乃至未来佛教发展的主要方式之一。

太虚大师是一个有着深厚佛学造诣的高僧,一生所著颇丰,门人将其著述汇辑成《太虚大师全书》一书。该书是佛教界的一本巨著,全书700多万字,里面包含了太虚的佛学思想、僧伽制度改革、人生佛教等。

太虚大师是我国近现代佛教改革的倡导者、“人间佛教”的首倡者、世界佛教运动的推动者、世界新文化构建的探索者!大师以振兴佛教为己任的伟大愿行,永远值得世人学习。