从北新关到拱宸桥:青帮的“达芬奇密码”

- 旅游

- 40秒前

- 71

电影里的帮会入会仪式颇为郑重,与真实情况有几分相似却不得而知。一次偶然的机会,我在博物馆中看到了现实仪式中的剧本。演练这套仪式的主角正是民国年间的青帮。剧本台词给人的第一印象是啰嗦冗长且故弄玄虚。后来我只对里面三番五次强调的潘清祖师爷的“码头”残留了一点记忆,毕竟提及了杭州。……问:老大,你的宝庵?答:好说,老大。草庵黄氏庵,我家祖师爷在浙江杭州府武林门外哑叭桥,前有青龙山,后有龙潭寺,左有宝华山,右有聚鹤岭,那是我的庵。……所谓的“草庵”,是指青帮在早期尚为漕帮时所信奉的罗教的庵堂。按字面意思,这座“黄氏庵”坐落于武林门外,山环水抱,还有龙王庙坐镇,可谓风水宝地。但“武林门外”哪儿有这样的山水呢?恐怕老底子的杭州人都很迷惑吧。故纸堆里找到的线索也模棱两可。比如南宋《咸淳临安志》中的[青龙山]:“在皋亭山之东,高七十余丈,山脊苍翠,偃曲如龙。”以及有可能与“聚鹤岭”相通的[黄鹤山]及“龙潭”:“《祥符志》云:在仁和县旧治东北三十八里;《寰宇记》:旧有黄鹤楼,今佛日山之北。高约百余丈。巅有龙池,一名'渥洼’……池出云必雨,又有潭在山之东。故老相传有诗云:但看黄鹤山顶云,化作白龙潭上雨。或谓僧道潜作。”青龙山、黄鹤山都位于半山,沿地铁三号线向临平方向一字排开,与“武林门外”相距甚远。虽然“皋亭积雪”自古以来便是“湖墅八景”之一,但如此煞费苦心地用几十里外的风景来定位自家的码头,我以为这仅仅只能表明帮会领导们夸夸其谈、欺负新加盟的小弟没见识罢了。直到后来,我无意间看到一幅《杭城西湖江干湖墅图》。

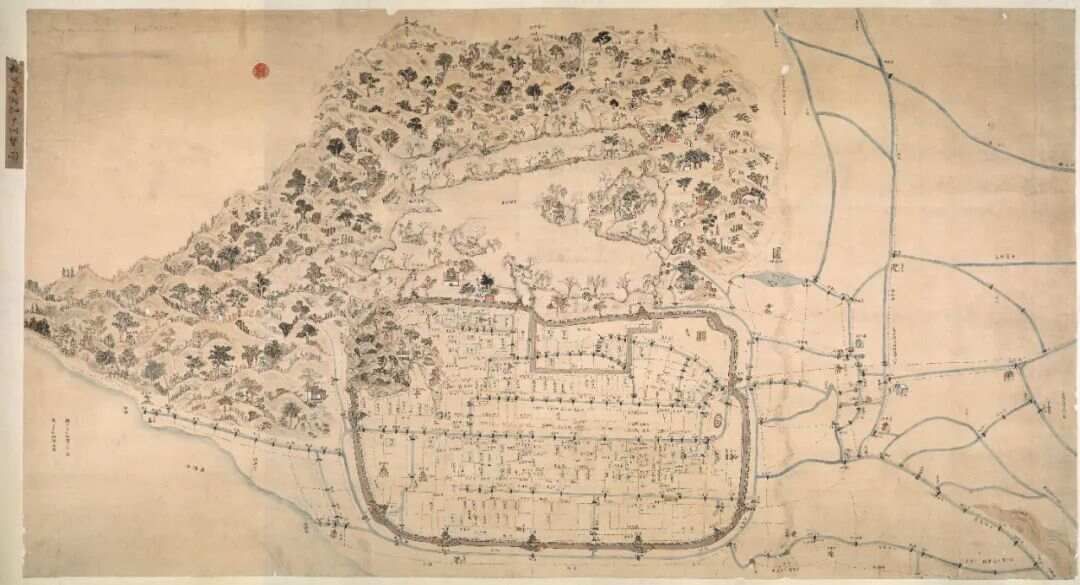

▲佚名,《杭城西湖江干湖墅图》。这幅传统中国画形式的地图收藏于大英图书馆,作者姓名不详。它大致绘制于康熙五十五年至雍正五年间(1716~1727)。图上以旗营为中心,向留白的四周铺陈,不遗余力地罗列了杭城的山水、街巷、城郭和建筑。而在图面最右端的北新关郊外——也就是地图的最北侧——赫然现出一句“太平桥,又名哑巴桥”,令人眼前一亮。

▲根据《杭城西湖江干湖墅图》上的北新关及此处运河的走向,可知居中的为新开运河;右为小河—西塘河;登云桥下的河道则沿着如今的登云路通往上塘河。哑巴桥横跨大运河,正符合漕帮的活跃范围。更令人坚信其为漕帮据点的理由是,其南侧正好有座“青龙桥”,对应“前有青龙山”。况且这一带离武林门也不算远。由此可猜想,台词里的“龙潭寺”、“宝华山”、“聚鹤岭”等皆是隐语。由此看来,青帮忽然间便像同时代的共济会或玫瑰十字会那样,变得立体了起来。而更有趣的问题则是:昔日的哑巴桥今何在?古代的地图虽然直观,但弊端也一目了然:缺乏科学的测绘技术,不成比例,其提供的地理信息不能说很靠谱,只能说一点都不靠谱,无法按图索骥。就拿《北新关志》上的《四境图》为例,上面的地理关系便草率得惨不忍睹。

▲许梦闳,《北新关志·四境图》,清雍正九年。相比之下,同时期的《杭城西湖江干湖墅图》胜在细节上。但在空旷之处,它与现实之间依然存在重大矛盾。比如图中北新关外的运河与下塘河-小河呈直角相交,事实上夹角并没这么大。这也使它的参考价值尤为可疑。还好北新桥还有据可依。它原名为永安桥,在北新关诞生前数百年,早已是正宗的杭城门户。北新关正是得名于它。北新关全称北新钞关,可堪自由贸易的火葬场,往来于此的船只和商品均会被它雁过拔毛。无独有偶,通关码头上还活跃着形形色色的以钻营取巧见长的“牙歇”。“牙歇”是“牙行”和“歇家”的合称。这门生意在未来还会转型为“过塘行”、“挑埠”、“报关行”。无论其披挂的马甲是行会、帮会还是公司,本质上都是通关中介,而且是长满了獠牙的中介。中间商必然要赚差价。《北新关志》里介绍,“奸民”们常教唆通关的商人以各种手段藏匿货物以避税。不过,这属于付费教学,猖狂的牙歇会明目张胆地从货船上顺手牵羊。作为牙歇的保护伞,北新关官员也绝不会浪费中饱私囊的机会。膏腴之地的商贾在其眼里只是行走的提款机,甚至连送往京师的漕粮也不会轻易放过。如此层层盘剥,不仅令客商苦不堪言,而且被漕运雇佣的船夫们也被逼上了团结互助之路,漕帮便由此应运而生。朝廷不反对漕帮,但漕帮信奉的罗教却被视为眼中钉。乾隆时期“叫魂案”甚嚣尘上之年,北新关外30多个罗教庵堂就被官府作为邪教悉数捣毁,其中想必就包括“黄氏庵”。从此漕帮的据点转移到了船上。化鹤空归,瞻乌爰止,兰真无土,桂不留人。黄氏庵名存实亡,拱卫它的山与桥,也成了如烟往事。

▲北新关码头。

▲青莎公园的北新关遗址(湖墅古称青莎镇)。

到太平天国兴起后,漕运废弛。漕帮与盐枭合流,渐渐做大做强,沦为彻彻底底的黑社会。不再征税的北新关,地位一落千丈。但在北新关外的码头上,牙行的脚夫们仍在相互倾轧。直到解放前几年,帮派械斗依然此起彼伏。最终令帮派斗争偃旗息鼓的,却并不是其中的某一支笑傲江湖的势力,而是逐渐成为新常态的公路和铁路运输。可见,与其争得头破血流,不如选择一条正确的赛道。

如今,北新关已被时代的浪潮吞噬得无影无踪,五百年的历史坍缩在北新关遗址的纪念碑上。运河沿岸也已打造成为符合中产阶级生活品质的“翡翠项链( )”式的绿道。

▲沿河绿道上的码头雕塑。

▲ D. ,《货船沿着翻坝滑入河道》,1919年。运河上不再需要过塘,也不再需要翻坝,更不再有青帮。他们念兹在兹的哑巴桥也无迹可寻。它既然横跨大运河,按理来说绝非小桥。吊诡之处在于,在与《杭城西湖江干湖墅图》年代相近的康熙五十七年所编纂的《钱塘县志》里,对哑巴桥只字未提,只言及北新关外的拱宸桥。所以我们有理由猜测:拱宸桥便是哑巴桥。但“哑巴桥”之名意味着什么呢?在江浙地区,有不少俗称“哑巴桥”或“哑子桥”的古桥。在绍兴还有“哑子船”的传说:船过桥洞,船工不得出声,以免冒犯桥神。可见“哑巴桥”之称多半由江浙船夫们臆造。漕帮中人绝大部分是船夫,自然会在帮会中沿袭船夫的传统。因此可以大胆地推论:拱宸桥与哑巴桥的雅俗之辨,恰好代表了两个平行的社会。官员用“拱宸桥”恭维圣上;而被朝廷打压的漕帮,只肯延续属于他们传统的“哑巴桥”,好比历经沧桑的人,要不时地召唤儿时的记忆给自己慰藉。“凡是不能说的,就保持沉默”。既然哑巴桥下不能出声,哑巴桥问题就成为了一个悖论:你想让船夫确认哑巴桥的身份,但船夫根本不会为它开口,因此你永远无法知道它是不是哑巴桥。我们能称之为“哑巴桥”,纯粹出自数学上的理由:空集是空集的唯一子集。文化人兴许意识到了这一点。近代主持修复拱宸桥的大藏书家丁丙有一首生动的诗云:“卅丈环桥首拱宸,追怀摸石动酸呻。叮咛去楫来桡客,慎守金缄效吉人。”其子丁立中也作《拱宸桥噤口》诗云:“……来樯去橹桥下走,长年摇手客闭口。默尔相对意云何,江湖走老禁忌多……”二诗之趣味不仅在于船夫们讳莫如深的“慎守金缄”和“默尔相对”所深藏的玄机,还在于沉默令人如堕云雾之感的妙不可言。

▲ D. ,《拱宸桥》,1919年。

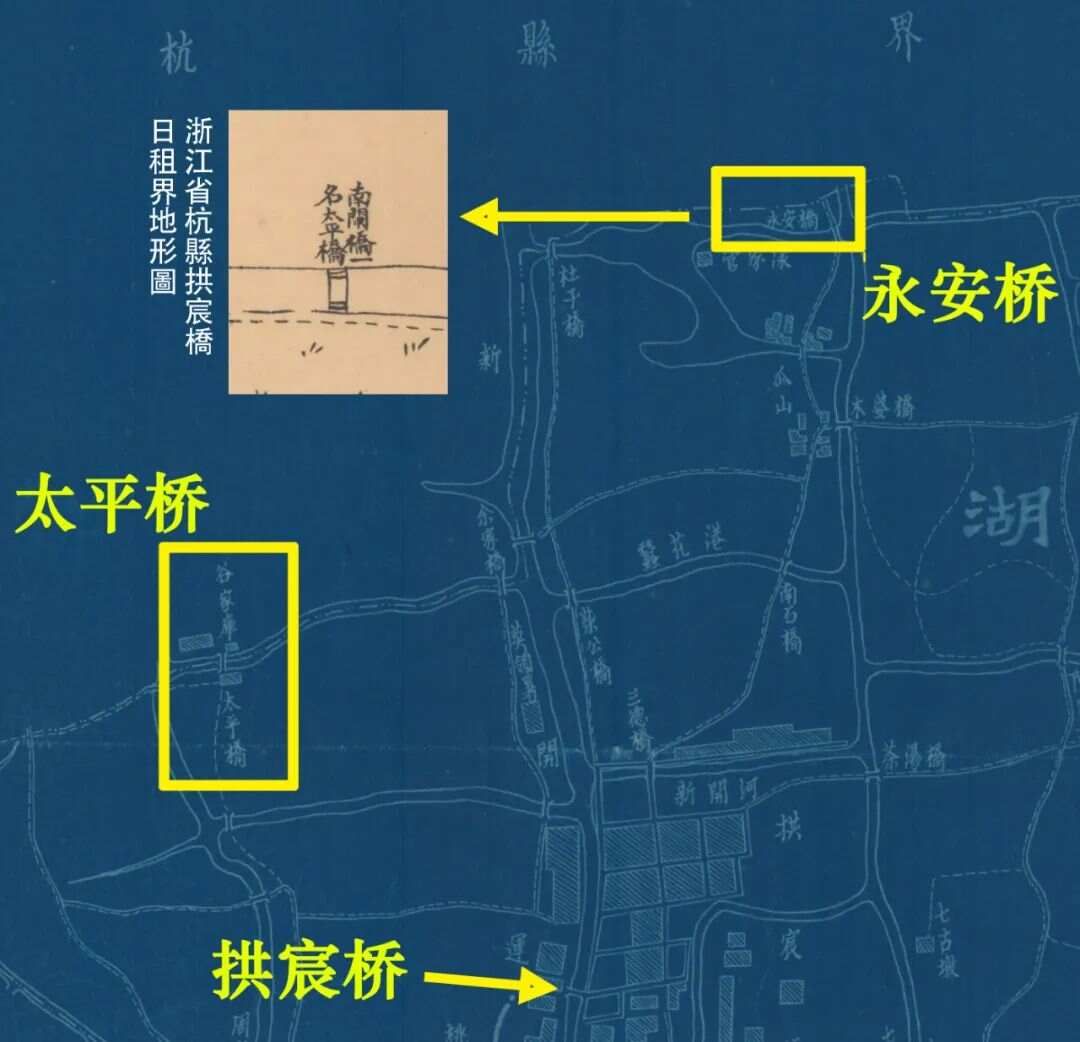

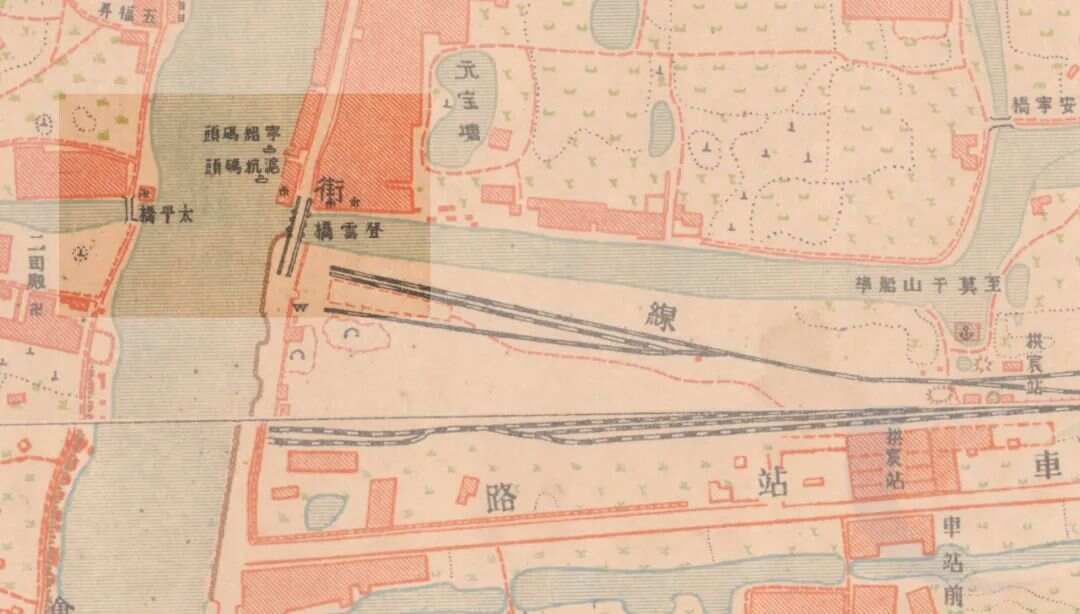

▲如今的拱宸桥。但那时的拱宸桥也没什么值得作响之处。直到甲午战争前,拱宸桥东还是荒无人烟的旷野、农田和坟地。而谁都没料到的是,甲午战争的炮火竟意外地让拱宸桥喧哗起来。《马关条约》签订后,杭州成为通商口岸;次年经过艰苦的博弈,《杭州塞德耳门原议日本租界章程》签订,桥东成了日本租界。不光是日本人,西方国家和投资都蜂拥而至。到1906年,浙江的首条铁路线也铺到了桥东。但开局拿一把王炸的日本人接下来的操作便奇葩了,他们在租界内大兴烟馆、戏馆、妓馆、赌馆、菜馆,“五馆齐兴”以为商业造势。最初的生意的确兴隆,少年盖叫天便在此间的天仙茶园声名鹊起。但也仅此而已,也许是因为边际效应递减,租界商业逐渐变得裹足不前。至三十年代杭州商业普遍萧条后,租界区只有妓馆尚可维持,便以红灯区闻名遐迩。1947年,有人还在报上痛批拱宸桥边私娼泛滥的现象。巧的是,文中有这么一段话:“……假使是外乡人的话,她们就在拱宸桥北哑吧桥一带……长时地站在桥上路旁,专拉一般撑船的船夫,或贩柴的小客商……因为桥北哑吧桥一带船夫柴贩专在此上岸……”马克昌,《杭州风化区的拱宸桥畔》。刊于1947年《新上海》。蛰伏多年的哑巴桥重出江湖了!文中所谓“拱宸桥北哑吧桥”,指的是当时杭州与杭县边界上的“永安桥”(位于如今的蚕花园和上石苑小区之间、上塘路和红建河之间的余杭塘河上)——这也正是宋代时北新桥所用之名。该桥的别名包括但不限于“太平桥”、“南石桥”、“南闸桥”。如按《杭城西湖江干湖墅图》上“太平桥又名哑巴桥”的描述,永安桥作为“哑巴桥”无疑比拱宸桥更合理。然而永安桥横跨的毕竟只是一条小河沟,与大运河的咖位有天壤之别。假如新闻描述与地图皆为真,那么“哑巴桥”之名便更像一叶孤舟,伴随船夫们零落天涯了。

▲民国杭州市区图上的永安桥,又有“太平桥”、“南石桥”之称。同样,名为“太平桥”的古桥也不止一座。在当年的民国地图上,既有与登云桥隔河相望的,也有位于如今的湖州街通益路路口以北的。再加上别名太平桥的永安桥,便足以令人困惑了:在同一时期、同一区域怎会冒出三座“太平桥”呢?也许,“太平桥”和“哑巴桥”一样,只是一个承载回忆的符号。不要忘了,这里除了曾经有北新关和船夫以外,还有两岸的原住民。“太平桥”之名也许寄寓着居民们对某片故园的惦念。随着租界大兴土木,故园之名也随着人们的迁徙而星散至四面八方。

▲1934年杭州地图。与登云桥隔河相望的也称太平桥。哑巴桥究竟是指拱宸桥还是永安桥?这似乎将永远是个谜。而青帮台词中的谜团还不止于此,比如,那些“龙”与“鹤”指的是什么呢?答案或许非常直白。晚清时传教士慕雅德游历上海时,发现在平底船的船尾上,通常会题写“腾龙”、“青鹤”的词汇。它们也许象征着稳健与神速,也许暗示自己属于青帮的某支分舵。在因果难辨的情形下,不妨大胆地想象:在乾隆取缔罗教之前,当年的拱宸桥头曾停泊着众多船只;有的船身上写着龙,有的写着鹤;船与船首尾相连,如绵绵山岭,可投鞭断流;船帮老大们常常在桥边的某棵古木下、在某座庵里或者在祖师爷的坟前聚议,平息内部纠纷,或谋划如何与北新关和牙行周旋。

当然,你也可以从更广阔的尺度上放眼漕帮的世界。从拱宸桥西望,前有径山(青龙山),后有钱塘江(龙潭寺),左有宝石山(宝华山),右有黄鹤山(聚鹤岭)。在山河拱卫之间,他们脚下的拱宸桥便更多了几分精神堡垒的气质。

▲湖墅的大运河。

▲著名的小河直街。

哑巴桥的传奇随着青帮的罗曼蒂克一起消亡。解放后的桥西也逐渐被各种产业所填满,不会给青帮遗老留下任何抚今追昔的痕迹。不过,正如湖墅隐居着鸿儒雅士,大关喧嚣着花柳江湖,城市总是多面的。

每当我漫步于今天的拱宸桥时,总会忆起十八年前的夏天。那时这里尚未被改造成SOHO和巴黎左岸的混合体,我常常骑着单车在桥西破败的民居间漫游。小巷的路面上青苔漫漶,长条青石板犬牙交错,凹凸不平。自行车掠过时,石板喑哑低吟,未在寂静的巷子间掀起丝毫波澜,好似身后的拱宸桥正将食指竖在唇前:“不响”。