中药重剂使用体会!

- 健康养生

- 1周前

- 35

中医在临证时不仅要重视处方中药味的慎重选择,而且对药味用量应该进行仔细斟酌。有时同一味药物由于用量不同而改变了处方的治疗作用和疗效,故有'中医不传之秘在于量'之说。

同样的药味的组方,药量改变,方剂功能及主治也会随之发生变化,而同一药物,量之多寡,疗效各异。

如桂枝汤乃群方之首,但其中某一药量发生变动,其组方意义随之改变,它的方剂名称、作用、主治也随即发生变化。桂枝汤组成:桂枝3两、芍药3两、生姜3两、甘草2两、大枣12枚。如桂枝加芍药汤,其主药仍是桂枝,增加芍药用量6两以缓急止痛,主治桂枝汤证兼腹满时痛。桂枝加桂汤为桂枝汤 加重桂枝用量5两而成,治寒水互结,奔豚气上冲胸,变成通阳散寒之剂。

再如四逆汤与通脉四逆汤均用附子、干姜、甘草,四逆汤甘草 (炙,二两) 干姜(一两半)附子(生用,去皮,破八片)但通脉四逆汤由于加大附子、干姜的用量,甘草 (炙,二两)附子(生用,去皮,破八片,大者一枚) 干姜(三两,强人可四两)以增强温中去寒亢奋机能之作用。如小承气汤、厚朴三物汤和厚朴大黄汤3方组成药物相同,但小承气汤大黄4两、厚朴2两、枳实3两、大黄用量倍于厚朴,功效是清热攻下;厚朴三物汤中厚朴8两、大黄4、枳实3两、厚朴用量倍于大黄,作用是行气通便;厚朴大黄汤中大黄6两、厚朴5两、枳实4两,倍于枳实,功用则是开胸泄满、行气利水,治疗支饮胸满。

药量恰当与否,对疗效起着举足轻重的作用。

举附子为例,恽铁樵说:“附子最有用,亦最难用”。附子通常剂量 是10-15g/剂。现代著名中医学家吴佩衡先生毕生研究张仲景学说,推崇并忠实地传承、发扬清末著名伤寒学家郑钦安的“火神派”学术思想,他不但善用附子,胆识过人,而且剂量超常。常用附子100g、200g,剂量最大者曾达800g,挽救1例厥脱重症,令人惊叹。当代医家张琪、朱良春、任继学、裘沛然、王士福等均为善用重剂的一代名医,临证重剂治验者良 多。其用量至少是教科书常用量上限的3倍,多则甚至10倍。

要想成为中医名家要有胆有识!

观《伤寒杂病论》诸方之药量,每多重剂,如白术8 两 (124.8g),麻黄6两 (93.6g),柴胡半斤(124.8g),橘皮1 斤(249.7g) 等等。

几年来,笔者认真学习前辈经验,治疗因各种少阴虚寒证的病症,根据 不同体质、不同症状,使用四逆汤加减治疗,有的病例初用20-30g,效果并 不理想。逐步加大到60-80g/剂,最大量120g时,效果显著。

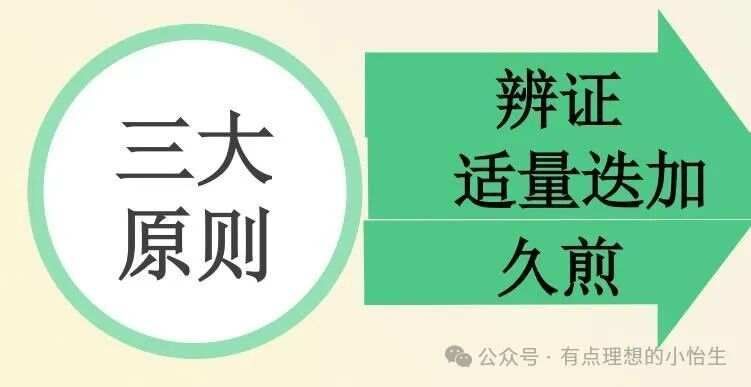

在使用附子时必须始终坚持这三原则,才能确保安全无虞。

从古至今中医用药的剂量。无严格的界定标准,一般分为小量、中量、大量,多为经验用量,而没有固定的标准限量。

《中华人民共和国药典》及《中药学》教材的剂量,也仅仅是常用量,而非药物的最小有效量、最大量、极量的规定。临床用药,医者多根据前贤的经验用量或自身的用药体会进行发挥,而没有一个严格的限定。

超大剂量、重剂,一般指的是,临证用药的剂量超过《中华人民共和国药典》及《中药学》教材的规定用量的3倍或者5倍以上,亦称超大剂量。

中药重剂的应用,早在《内经》中即有记载。《灵枢》记载以半夏秫 米汤治疗失眠症,方中之半夏计量为五合,按古代及现代有关半夏容积剂量与重量的换算关系,五合半夏约合今之60g左右,而药典半夏的用量3-10g,验之临床,半夏30g以上才具有治疗失眠的作用,60g神效。可以视 为半夏重剂使用的先例。

而张仲景《伤寒论》可谓重剂使用的典范,方剂的特点味少量重,效 专力宏。其治疗的效果往往能达到一剂知,三剂愈的神效。自仲景以来历 代皆有重剂扶危救急而力挽狂澜的著名医家。

为什么要超常规或重剂使用药物?

最简单的答案是为了取得疗效!

例如:柴胡,小剂量时引经的作用、中等剂量疏肝作用、大量时解表散热作用。甘草,小量调和,中量补中、大量解毒。

达到一定量时可以表现出特殊的功效,如半夏在60g以上表现出镇静治 疗失眠的效果,对半夏进行量效研究时30g以下几乎没有治疗失眠的作用,45g时有轻微的作用,60g时神效。

2、病症特性

病情的轻重缓急、病程的长短等决定重要的剂量。

一般针对主症的药量大,病势急用量较病势缓用量大。

3、个体特性

人的个体之间存在差异,年龄、性别、体质用量应有差异。

4、环境特性

地理环境、气候因素决定药物的用量不同。北方人体格强壮、南方人瘦小,因此北人用量大、南人用量小。

5、药材特性

质量好的用量小、次者量大,野生的量小、培植的量大。

6、前贤的用药经验

1、急危重症

使用重剂的目的要在有限的时间内使药物的快速并最大限度地产生药效,控制病情进展,如附子常用剂量3-15g,但用于急救回阳时,可用至100g以上。李可老中医治疗各类心衰重症使用破格救心汤,重用附子少则60g,多则300-400g,重用山萸肉30-60g,达到起死回生的作用。大黄常用量5-10g,用于通腑泻下时20-30g,但治疗感染性疾病如急性 胰腺炎、消化道出血、狂证使用量可达100-200g。

2、慢性顽疾

增生类、囊肿、炎性包块、肿瘤等应用活血化瘀类药物则必须 用重剂来攻坚克难。病程长,用药时间长,对药物的耐受性高,对药物的敏感性低,因只有通过增加剂量来取效。

3、单味药或小方的应用

只有增加剂量达到力专效宏的作用,如芍药甘草汤、枳术丸等。

主药用量大是中药方剂的配伍原则,大柴胡汤,君药是柴胡半斤、臣药黄芩3两,折合现代用量为柴胡120g,黄芩45g。

5、药性和缓的药

药性平缓,剂量小则效用也小,因此必须量大。如薏米用于急性肺炎痰多之证,可以500g,煎汤频服,效佳。

6、药食两用的药

常用量用于保健作用、治疗量时必然要超大剂量使用,如马齿苋、山药等。

1、掌握药性

了解药物的性质、性味、归经、功效、剂量、毒副作用、配伍等时用

药的前提,中药有寒热、温凉、升降、散敛、补泻、毒性等特性,而配伍之后,药性及效果又会发生相应的变化,剂量大小又与其作用的程度、部位、结果、不良反应直接相关,所以熟悉掌握药性,才能达到安全用药治 愈疾病的目的。只有识药、才敢用药、才会用药。

一方面符合病性,寒热虚实;

二方面、符合病势,病情轻重缓急;

三方面、适应症。

3、个体的特点、年龄、性别、体重、病情、病程 4、剂量递增

5、中病即止

6、配伍

例如:附子乌头等有毒药品大量使用时常用甘草、防风配伍,减毒。半夏大量使用配生姜减毒。

中药重剂使用的临床体会---王晓燕

7、药品的质量

8、煎服法,先煎、久煎。

9、掌握毒副作用的解救办法

10、医患沟通

关于中药的剂量的变革 为什么仲景的方剂,根据史料记载治疗急危重症能做到一剂知,三剂愈,力挽狂澜于顷刻,而现代同样的药物组成却不能治病,或者疗效平平 ?是药物的质量差了?现代人和古代人的体质不一样,对药物的 耐受性不一样了,还是疾病的性质有了变化?答案是可能都有,但是最主要的问题出在药物的用量方面!

麻黄

1、常用量及功效

常用量3-10g,麻黄的主要功用有四:1.发汗散寒;2. 宣肺平喘;3.行水消肿;4.散阴疽,消症结。

2、重剂用量举例

龚正主任医师用麻苡参甘汤(麻黄、薏苡仁、党参、木通。甘草) 治疗坐骨神经痛,曾治该病50例,总有效率92%。方中重用麻黄20-30g。按:麻黄不仅能发散在表之风寒,宣肺平喘,且能禀其辛温之性,活络解痉,行血止痛。现代药理研究麻黄碱能提高中枢性痛阈而产生镇痛作用。

周午平主任医师治疗慢性支气管炎,对痰多胸闷者,常用麻黄35~45g,配伍细辛、桂枝、半夏、五味子、百部、紫菀、款冬花,疗效较佳。

黄保中教授是陕西名医,常用麻黄治疗哮喘、肾炎、外感疾病、关节炎、皮肤病、阴疽等。对于恶寒,无汗,身痛,哮喘,脉浮紧,肿胀以上半身明显者,均可应用。用量为6~30g。临床配杏仁、薏苡仁、甘草、羌活、独活,治疗寒湿在表;配杏仁、射干、地龙、天竹黄、炒白芍、甘草,治疗哮喘 ;配桑白皮、连翘、赤小豆、附子、细辛,治肿胀。

桂枝

1、常用量及功效

常用量3-10g,功效发汗解肌,温通经脉,助阳化气,平冲降逆,利水

消肿,开痹行瘀止痛的功效。小剂量有补血作用,中剂量解表,大剂量、超大剂量使用时温阳化饮、降逆下气、通络止痛之功著。

2、重剂用量举例

张景岳先生用人参建中汤(炙甘草、桂枝、生姜、大枣、芍药、人参、饴糖)治疗虚劳自汗,方中重用桂枝3两。

朱良春教授认为心动过缓总由心阳不足,心脉不通使然,可用桂枝甘草 汤治之。桂枝通阳合营,通痹开塞,关键在其用量是否得当,若拘泥于常规,药力不及,则难显效,只有大剂量使用,方可获得理想疗效,常用

代云波教授是四川名医,治疗风寒湿痹之基础方,以张仲景《金匮要略》之乌头汤、乌头桂枝汤、麻黄附子细辛汤三方化裁,选取川乌、附子、麻黄、细辛、桂枝、干姜、甘草七味药组合,随证加减,疗效显著。方中 桂枝常用30~60g。

张云鹏教授是上海名医,擅长运用桂枝治疗杂病。认为桂枝功效颇多,贵在通阳。外感用量宜轻,杂病剂量可重。阳气势微,经脉痹阻,气血不和时必用桂枝,常用645g。

按:桂枝通阳补阳,和气血,行滞化瘀,疏活脉络,通调气道、水道、血道,故非唯外感之要药,亦乃内伤杂病之良剂也。

细辛

1、常用量及功效

常用量2-5g,通散之剂,兼可温阳。有祛风散寒、通窍、通络、止痛、温肺化饮之功效。

2、重剂用量举例

朱良春教授,善配伍细辛治疗咳逆、水肿、痹痛及口疮等,用量为10-20g。认为细辛具纯阳之性,为药中猛悍之品,以温散燥烈为能事,用之得当,则立现奇效。

刘文汉主任医师善用细辛、白芷、川芎为基础方,随证加减治疗头痛方中重用细辛30g。

应用麻黄附子细辛汤治疗三叉神经痛、带状疱疹疼痛属于寒凝

血瘀、阳虚阴寒内盛型细辛起始量30g,最多加到60g,可以速效。对于疼痛类疾病只要辨证准确,配伍等当,往往止痛效果极佳。曾经有一位70岁老太太,寒湿腰痛每付要细辛30g,7付。因细辛需要另包先煎,因此有一包药 210g的细辛,患者误以为一剂药,煎煮2次服完。疼痛立止,唯感咽干。

按:细辛气清而不浊,故善能降浊气而升清气,所以治头痛如神。现代药理研究显示,细辛具有镇痛、镇静作用。

细辛不过钱的传说,大大的影响了中医治疗的效果。

其实是一个讹传,细辛打粉时一次口服量不过钱。