科研宝知多点:临床证据的等级标准有哪些

- 健康养生

- 1周前

- 78

临床医生在临床上需要对患者的治疗方案作出决策,决策的产生一方面给予医生个人经验,另一方面则来源于大量的文献和临床证据。用循证医学指导临床实践,很重要一件事情是评价证据。循证医学中,通常对临床证据制定相应的等级划分标准。本文将罗列一些临床常用的等级标准,可以帮助大家在茫茫证据海洋中寻找到“最佳证据”。

早期的三级标准

早期的标准都是根据专家意见来的,上世纪60年代开始,陆续出现过50多个标准。非常早期有一个标准包含3个级别,非常简洁,后来诞生的很多新的等级标准,都有该标准的影子。I级:设计良好的随机对照试验、Meta分析或系统性综述II级:设计良好的队列或病例对照研究III级:非对照研究或专家共同意见

新/老五级

老五级标准:比较经典的等级标准。

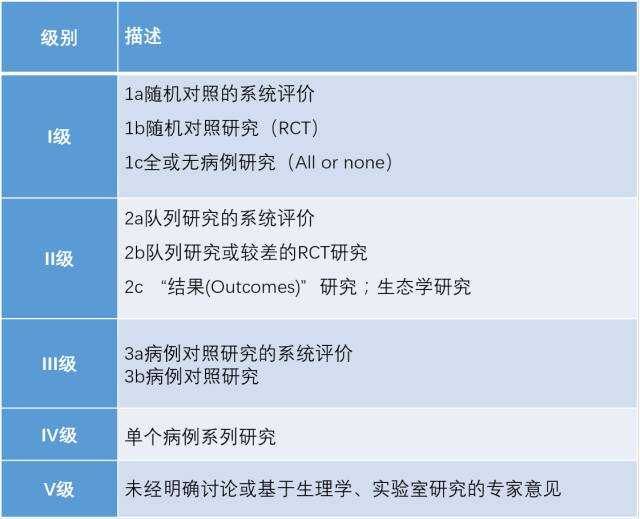

新五级标准:牛津大学EBM中心根据研究治疗/预防、病因危害等,在原有五级标准基础上进行细化,制定的新五级标准。

上面的I级被认为是:证据强而有力,研究设计严谨,偏倚小;而IV、V级的证据力比较弱。

证据金字塔—新九级

循证医学金字塔是大家非常熟悉,它把原来的等级标准更加形象地表现出来,便于大家理解记忆。金字塔顶端的证据等级较高的是:系统评价和meta分析,随机对照的双盲研究;其次是队列研究、病例对照研究等;金字塔底部,相对证据等级较低的是:病例报告,专家意见,动物实验和“试管”(体外)研究等。

GRADE标准

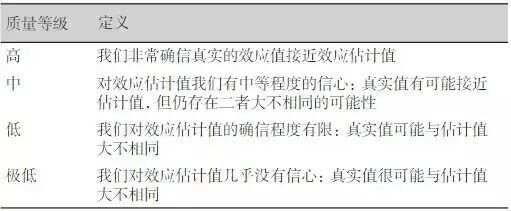

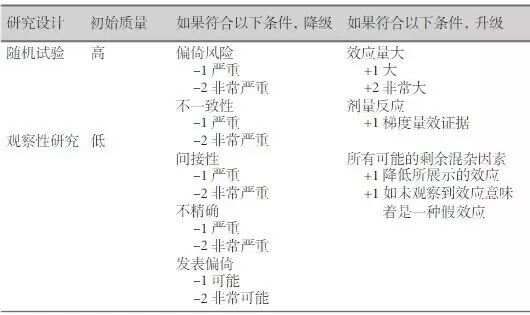

2000年WHO、协作组等针对当时分级标准的不足,成立GRADE工作组( of , & ),并于2004年正式推出了GRADE分级标准。GRADE是一套主要服务临床实践的证据评价方法,通过将证据群分为高、中、低和极低四个级别,并且制定明确的推荐等级,帮助临床医生判断该证据是否可以应用于患者治疗方案。

GRADE相比其他标准的优势是:

领会并掌握GRADE需要花费不少时间,建议初学者多登陆GRADE网站学习:。

上述等级标准都是指导临床医生利用临床证据来指导实践的好工具,证据的等级标准是多种多样,各有特色的,没有必要强行一致。如果从事临床科研,对某一研究课题作系统评价或meta分析,证据分级标准也能帮助我们筛选文献,或对临床文献进行分类管理。在评价临床证据的过程中,我们一定要结合自己面对的具体临床问题来使用这些等级标准。

上一篇

如何提高自己能力