“阆中”地名释义再考

- 文化

- 40秒前

- 56

江西地名研究

“ 阆中 ”地名释义再考

文/熊梅

摘要:历史文化名城阆中拥有千年不曾更改的地名, 举世罕见, 其得名原因众说纷纭。从阆中上古聚居部落民族主体及其使用语言看, “ 阆中”得名起源于古濮语词汇, 发音似汉语“ 浪”, 意为“ 河谷”之地貌。秦收巴地置郡县, 经同音通译、同义互代以汉语“阆”为通称。因地形地貌颇显殊异, 遂增补汉语“中”以示聚落实体在自然地理环境中的确切方位。

作者:熊梅(1981 -), 女, 四川宜宾人, 西华师范大学历史文化学院讲师, 主要从事中国历史地理教学与研究。

阆中, 国家级历史文化名城, 位于四川盆地东北隅, 古属《禹贡》梁州之域, 春秋归于巴国, 周秦伐蜀取其地设阆中县, 后为蜀汉之半, 当东道要冲。因避文帝之父杨忠讳, 隋改县曰阆内三十五载, 及此之外, 阆中地名沿用至今不曾废辍, 堪称千年城名, 举世罕见。然则何为“阆中”? 历来众说纷纭, 各持一端。本文不揣浅陋, 试作一解。

各家之言考辩

关于“阆中”得名之由, 综观各家之言, 可梳理为如下几种:

(一)源于历史传说

或传清朝锦屏山临江大树悬有大钟故名 ;或传远古时期大雁嘴叼大钟北飞, 钟落城外嘉陵江发出钟鸣之声得名 ; 或传远古母系氏族部落 “华胥国 ”位此, 女首领华胥外出踏天神雷公之脚印感孕, 于北迁甘肃后诞下伏羲。伏羲曾三次回到母亲故地教民渔猎畜牧, 离别之时, 溶万物之灵铸造巨钟以驱赶洪荒之气。钟铸成, 逢嘉陵江白浪滔天, 浪击钟鸣, 取“浪钟”谐音为名。

秦灭巴置阆中县在前, 传“清朝锦屏山临江大树悬有大钟故名”尤不可信;上世纪70年代航管站炸礁以前, 嘉陵江阆中段龙王滩地势陡峭, 坡下多乱石, 江水冲击发出巨响, 成为各种神化钟鸣之说的来源, 当为民间丰富的臆想。阆中得名是否模拟水流声响, 尚无史料支撑。

(二)源于婚姻形态

侯国刚、张治平等阆中名城研究会会员和学人王星泉认为“阆”字得名与孕育伏羲的华胥国有关 。此说释义华胥国为古老的母系部落, 婚姻形态为原始的走婚制。男子称呼走婚对象为“良人”, “良人”(女子)在茅屋 、洞穴 —即“门”内等待情郎, 根据汉字造字会意法得名“阆”字, 取“良”音 。

有关此说破绽较大, 一则远古时期实行走婚制的地域甚广, 何以仅阆中一处以造字会意法命名? 二则, 此说认为“阆”字产生为地名专指, 其音其形其义堪属首创, 为何《说文解字》另有它释? 姑且对阆中是否为孕育伏羲之华胥国存疑, 此说缺乏有力的证据, 实难信服。

(三)源于母祖崇拜

夏权民通过音义训诂, 认为“阆”乃“门高” , 通“皋门” , 皋门有伉, 示夫妻二人, 即伏羲、女娲;又“中、宗、賨”互为通假, 音义并举则“阆中”即“两宗”, 为忆念人祖伏羲、女娲之意 。

有关此说, 伏元杰认为, “阆”字的方言同音假借字只起读音的作用可代“两、凉”, 但并不是“阆” 字的意义。至于夏权民引《山海经·海外西经》中所谓“两女子居”解释为“两位祖宗” , 伏元杰认为是对商代安国及其地望的释文, 与“阆中”没有关系, 与八九千年前的伏羲、女娲更是毫不相关 。此外, 关于夏权民以“中、宗、賨”互为通假之说解释“阆中” 之“中”起源于发音相近的“賨”人, 学者以“賨”与“賨人”之称现于汉世而晚于“阆中”得名为由早有批驳 , 因此, 认为“阆中”为“賨人”语音译, 实误。

(四)源于国家名称

伏元杰认为“阆中”得名与阆国有关。在古代阆中境内, 除巴国、彭国外, 还有几个部落小国, 即开明国、阆国、奉国 、充国等。如 《郡国志》云 :“阆国即蜀之阆中。” 《姓考》云 :“伏羲之裔国于阆, 因氏 。”可见, “阆中”位于“阆国之中央”得名。

若支持前提条件确有“阆国”之实, 就上述两则材料的识读看, 此说的逻辑关系存在严重的问题。“阆国即蜀之阆中。”简言之, 所谓“阆国”就是指“阆中” , 伏羲之裔于阆中建国可成为“阆国”得名之由, 何以推导出“阆中”位于“阆国之中央”? 即使解读史料“阆国”之地望在“蜀之阆中”, 也言明二者在时间上的先后顺序。倒果为因之说不能成立。如若“阆中”得名确实与阆国有关, 那么, “阆国”之“阆” 又当何解?

(五)源于远古族名

陈剑认为历史上的阆中地, 位于古巫臷(诞)国的中心偏北地带。以“名从主人”这一地名命名基本原则审度, 阆中之“阆”应是古巫臷国獽蜑或蜑人对其长期生活居处地用本民族语言自称后在汉语言文字中的异译异写。按陈剑引《后汉书·南蛮西南夷列传》李贤注 :“廪君之先 , 故出巫诞也 。”认为在古史记录中, 巫诞就是巫蜑, 又常称巴蜑、獽蜑、夷蜑或蜑, “獽”声韵通转为“阆”为“阆中”得名之由。

巫诞, 巫蛮也, 族别众多, 为古老部族集团的总称, 李贤认为是廪君巴人之先。将子属獽蜑等同于巫诞, 无疑缩小了名词指代的范围, 将獽人视作古巫臷国唯一族别论证“阆中”得名似有以点代面之嫌。在古史记录中, 即使獽蜑可替代巫诞指示同一集合, 如何能判断巫诞中獽人的生活聚居地就必定位于古巫臷国的中心偏北地带?

据唐昌朴研究, 獽、蜑夷蛮之巴部落从鄂西沿长江三峡内迁, 商周时欲还故地遭遇楚人抑制, 后逆长江西进, 越过峡谷, 移居盆地东为谋生之处。如《华阳国志· 巴志》所说:“过奉节, 据朐忍 (今云阳、万县一带 )”, 与原土著庸、糜、鱼人部落融溶并合。由此可见, 獽人并非集中聚居于阆中, 对其长期生活居处地用本民族语言自称的可能性几乎不会发生在川北嘉陵江上游地区。“獽”声韵通转为“阆”之说论据不足。

(六)源于巴人语音

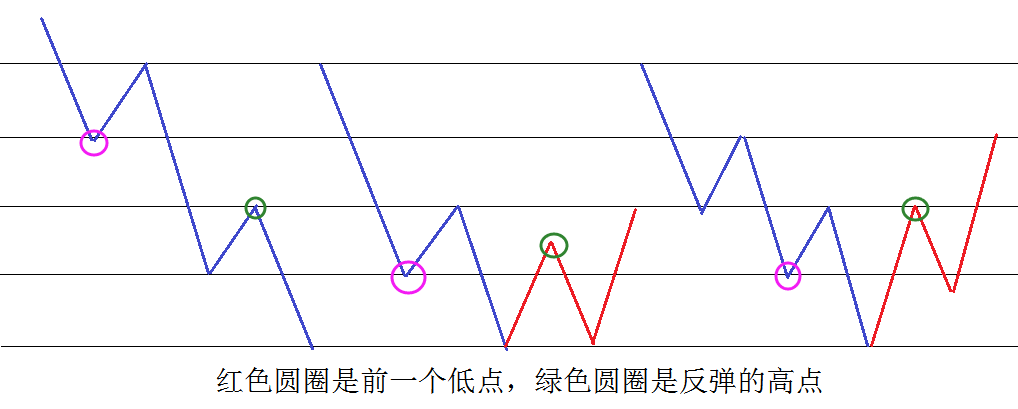

一解 :“浪 ”是巴语 “山谷 ”的意思, “阆中”是巴语“山谷中的城 ”的音译 ;又或认为阆中巴人属于羌族语系的羌族支派, 羌族古语称天河为“阆”, “阆中”因嘉陵江水而得名。

二解:史为乐认为“阆”字除了“门高”或“高大”意思外, 还有另外两种解释, 其一, 阆中及附近之地古时为巴、濮、板蛮及僚等活动的中心地带, 这些部族是现代壮族的先民。“阆中”以古僮(壮)语命名, 僮人呼野市为浪或阆。其二, 《蛮书·蛮夷风俗》称“谷谓之浪”, 现在藏语和壮语均谓溪谷之地为浪。由此, “阆中”系僮语地名, 其含义还有“野市”、“溪谷”之意 。

早在上世纪三四十年代, 学术界就开始研究巴的历史与文化。有关巴的起源有西北氐羌说、东南(中南)濮越说或苗蛮说以及氐羌与濮越融合说等。从趋势上看, 赞成后一说法的学者逐渐增多。随着研究的不断深入与学人间的相互讨论, 巴人是否源于古羌人的观点仍争论不休, 阆中巴人是否以古羌语音义来进行命名还有待商榷。

关于史为乐对“阆中”地名含有“野市”之说, 深存疑虑。《说文解字》云 :“市者 , 买卖所之也。”“市”的本义指买卖交易和买卖交换的场所, 只有在发生相当规模的商品交换的前提下才可能出现“市”, 没有交换就根本谈不上市的起源。《世本· 作篇》传 “祝融作市 ”;《易 · 系辞 》载 “包牺氏没, 神农氏作, 列廛于国, 日中为市, 致天下之民, 聚天下之货, 交易而退, 各得其所”。可见, 最早的“市”也是随着原始社会末期的部落或部落联盟之间大规模交换而产生的。即使“野市”和后来所称的乡市、集市等不同, 未必有完全固定的集期和市肆, 最初仅仅是人们相聚于野外实行原始的物物交换, 这也实难令人信服, “阆”地是“巴、濮、板蛮及僚”等部落之间用于交换产品的专职场所, “阆”的得名非是源于部落人群驻扎的据点, 而首先是作为拥有较多剩余产品, 约定为物物交易的早期市场? 从人类社会发展的基本规律看, 将“阆中”地名释义为“野市”之说不妥。诚然, 徐松石在《粤江流域人民史》中调研到“今日僮人呼墟市为阆, 呼踏歌聚会为放浪或会浪”, 推测“野市”、“墟市”是壮语在发展完善“浪”、“阆”一词过程中延伸或增补的后起之义。

(七)源于地形地貌

一解:取山脉环拱之象。《太平御览》卷四十四“地部九 ”载 :“阆山 , 《图经》曰 :阆山四合于郡故曰阆中。”《方舆胜览》卷六十七述其缘由同, 雍正《四川通志》卷二十六, 《汉书地理志补注》卷五十一,《钱注杜诗》卷五, 《晋书 注》卷十四下并同兹说。按《蜀中广记》卷二十四引 《名山志 》云:“阆中山多仙圣游集之所, 志云即锦屏山在城外嘉陵江南, 与郡治相对, 两峰壁立如屏又名宝鞍山 。”今人王萌据《日照县志 ·掇余》卷记 :“昆仑山下有横岭 , 环抱如城郭, 旧名小阆苑, 取昆仑阆苑之义。”认为“阆中” 得名与“昆阆之形”有关, 缘于两处地形地貌极为相似。

二解:因水为名或取水形缠绕之象。《后汉书 · 孝安帝纪 》卷五 :“阆中县属巴郡 , 临阆中水因以为名 。”《汉书地理志补注》卷五十一载同。又《旧唐书· 地理志》有云 :“阆水迂曲, 经郡三面, 故曰阆中。”《资治通鉴 ·汉纪四十二 》两者兼备:“阆中县,属巴郡。贤曰:临阆中水, 因以为名, 今降州县。宋白曰:阆水纡曲, 经其三面, 县居其中, 取以名之 。” 考历代记载, 《路史·国名纪》卷二十四、 《通鉴纲目》卷八下、《下陴记谈》卷上、《大清一统志》卷三百九十一、《读史方舆纪要》卷六十八、《唐书合钞 》卷五十九志三十五等力主阆水缠绕为城名之源。

三解:取山水形胜格局之象。《太平寰宇记· 剑南东道五》卷八十六既载 :“阆水迂曲经其三面居其中, 盖取为县名 。”又惑其缘由曰 :“阆中山 , 其山四合于郡故曰阆中 。”大抵历来记载因山缘水众说不一, 《蜀中广记》卷五十四遂将二者合而为一 :“阆山四合邑居其中而水绕之。”纵观今人论著, 多持此说。

考察阆中地形地貌, 大巴山脉、剑门山脉东西合护, 城池居中。城南两峰伫立似屏障, 旧称锦屏山, 或形如马背驼峰, 又名宝鞍山 , 为城之门楹, 后多呼其阆中山。又 《华阳国志 》载 :“阆中有渝水 , 賨民多居左右。”按《蜀水考 》记 :“嘉陵江入阆流经百余里,在阆境又名阆中水, 亦曰阆江, 亦曰渝水, 又名南津河。”可知阆中山 、阆山、阆中水或阆水非早于“阆中”得名, 却因“阆中”城名的确定增加了一个带有行政地域意义的山川专指。因此, 将“阆中”得名归结于某山某水之说有颠倒序列之嫌, 难以成立。

“阆”字音义溯源

以“名从主人”地名命名的基本原则入手, 就古代阆中地域的行政区划及聚居人群追根溯源。战国末年, 秦惠王灭巴始置阆中县, 属巴郡, 规范后的汉语政区地名周告天下以利于管辖。“阆中”县名由此以汉文书面形式载入史册。在此之前, “阆中”应有一个有别于秦官方地名的本地旧称, 即巴统辖下的固有地名。据《华阳国志 · 巴志 》载 :“巴子时虽都江州, 或治垫江, 或治平都, 后治阆中”, 则阆中地在秦灭巴以前曾经作为巴国商定军政大事的据点, 是巴国首领所在, 统治发号施令的中心。秦初收巴地设置郡县当考虑到本地通用地名的习惯, 尤其应重视旧有都邑带有方位性的地理标识。因此, “阆中”一词应该从读音上非常接近巴国统辖下的本地旧称而不会轻易发生修订, 更不可能贸然进行更换。同理, 若无特殊情况, 巴人在建立“东至鱼腹, 西至僰道, 北接汉中, 南极黔、涪”的部落联盟之时, 以至后来择阆中为国家都邑, 都应沿用区域内早期聚居人群约定俗成的地理名称。可见, “阆中”得名与“初始主人”有关。

《后汉书· 南蛮西南夷列传》称“板楯蛮夷者,秦昭襄王时有一白虎, 常从群虎数游秦、蜀、巴、汉之境, 伤害千余人。昭王乃重募国中有能杀虎者, 赏邑万家, 金百镒。时有巴郡阆中夷人, 能作白竹之弩, 乃登楼射杀白虎。昭王嘉之, 而以其夷人, 不欲加封, 乃刻石盟要, 复夷人顷田不租, 十妻不算, 伤人者论, 杀人者得以倓钱赎死。盟曰:`秦犯夷, 输黄龙一双;夷犯秦, 输清酒一钟' 。夷人安之。”这里提到的巴郡阆中夷人被叫做板楯蛮夷, 其历史最早仅能上及战国时期, 因猎杀白虎有功而为人称道。文献还提到 :“至高祖为汉王 , 发夷人还伐三秦。秦地既定, 乃遣还汉中, 复其渠帅罗、朴、督、鄂、度、夕、龚七姓, 不输租赋, 余户乃岁入賨钱, 口四十。世号为板楯蛮夷。阆中有渝水, 其人多居水左右 …… 。”可见, 板楯蛮夷是主要活动于巴郡渝水一带, 即今之嘉陵江的少数民族部落, 相对集中的分布在阆中一带。板楯蛮夷随高祖伐秦立功, 其中七姓可不输租赋只纳賨钱而有賨人之称, 足见该族姓氏之多, 是板楯蛮夷中的主力代表。由上可知, 聚居于阆中的部落被称为阆中夷、板楯蛮或賨人, 这里涉及一个问题, 即阆中夷、板楯蛮或賨人的祖先从何而来 ?

学界对此主要有两种不同的看法。一为外迁说, 一为土著说。前者认为起源于廪君之巴, 发源于湖北清江流域。根据《晋书》记载, 賨人源自廪君蛮。《太平寰宇记· 渠州》引《晋中兴书》载“賨者, 廪君之苗裔。巴氏之子务相, 乘土船而浮, 众异之, 立为廪君。子孙布列于巴中”。《通志》卷四十一载“廪君都夷城, 其后世散处巴郡、南郡, 谓之南郡巴郡蛮 、板楯蛮, 始居巴中”。按 《世本 · 姓氏篇》:“廪君之先, 故出巫蜑” , 则賨人祖上亦属巫蛮, 为濮越系的分支。赞成阆中夷主体为土著之民的观点日渐被认可, 学者或通过考辩廪君故事的时代(不会早于西周), 从而论证《华阳国志》记载中跟随周武王伐纣的勇锐巴师不是指廪君之巴, 而应该是渝水一带的賨人, 说明阆中夷人早在廪君迁徙前就聚居于此了;或对廪君蛮的活动范围或迁徙路线进行辨 识, 认 为廪君 蛮不 曾西迁 进入 川东 盆地, 自与生活在阆中及其周边的板楯蛮族属不同;或又通过比较板楯蛮与廪君族在居住地、族氏、图腾崇拜等方面的差异, 力证廪君之巴与板楯蛮夷之间互为独立又相互联融的关系。那么, 阆中土著又系何族? 罗开玉在对板楯“七姓”与賨人姓氏的研究中, 稽考出板楯蛮族具体的十九个姓, 其中可确定的姓氏有十二个, 尚有七个候选。通过对《风俗通义》、《华阳国志》、《后汉书》等多种文献有关姓氏记载的整合和排查, 总的来看, 阆中土著的板楯蛮主要 源自濮、僚民族。 《博物志 》言:“荆州极西南界至蜀 , 诸民曰僚子”, 《魏书 · 僚传》载:“僚者, 盖南蛮之别种,自汉中达于邛、笮, 山洞之间, 所在皆有, 种类甚多,散居山谷 。”由是观之, “僚”是魏晋以后人们对南方少数民族的泛称, “僚人”是后来南方各民族逐渐融合形成的结果, 主要由濮族、板楯蛮和一部分巴族构成 。据邓少琴研究, 濮人原是散居在江汉流域的土著, 早在西周成王之时, 已移居分布于大江上游巴蜀地区 。可见, 阆中早前聚居的土著居民大部分是外徙而来拓荒繁衍的濮人。这样看来, 生活在阆中的“初始主人”无论系外迁还是土著, 主要由濮裔构成。

《华阳国志· 巴志》载:巴“其属有濮、賨、苴、共、奴、獽、夷、蜑之蛮”, 在巴属区域生活的这些文化大体相似又互有差异的不同部族中, 濮被列为其首, 足见人口之众多。在很多文献记载里, 巴濮甚至常常连称。据学者研究, 起初, 巴是濮人的一支, 及后巴发 展壮大, 濮又 进入以 巴为 主的 联盟中 。在这个多姓部落联合体的内部, 起源最早、数量庞大的濮人长期保存着相对稳定的文化和语言。在构成民族的各种要素中, 语言往往最具稳定性, 那么, 通行于巴国的巴语或者是阆中先民讲的土(著)话, 极有可能是同一种语言—濮语, 至少本质上同出一源。必须承认, 即使是同一种语言, 由于人口的增加, 居住地的扩大或者因不同原因的迁徙, 随着人们相互间联系的逐渐疏远, 语言会发生变异, 先是出现方言之别, 进而可能派生出具有新型特征的多种“子语”, 比如巴人语音、阆中土话, 但是, 这些被冠以新名称的“子语”与“祖语”渊源极深。因此, 古濮语是巴人语音与阆中土话的祖语, 是二者共同的亲属语言。从古至今, 地名和语言的关系尤为密切, 地名具有词的音、形、义都取决于命名者所使用的语言。那么, 生活在阆中的早期部落用本民族的语言, 如古濮语、巴人语音或是阆中土话, 把聚居之所称作什么呢?

由于生存的自然环境、经济生活形态、文化心理、宗教信仰以及语言等各方面的差异, 不同民族对地理实体命名的语言符号都具有各自的特色。就自然环境而言, 巴濮活动的川北一带多属山区, 到处是丘陵低谷, 群峦叠翠, 水流湍急。从经济生活形态看, 早前的巴濮之人水居或傍水而居, 渔猎成为获取生活资料的主要手段。经济发展水平较为低下, 直接制约着该部落人群的思维和行为方式, 其文化和语言的“自然属性”越发明显, 对于居住地名称的由来和内涵也将打上时代的烙印。其实, 无论哪个民族, 越是早期的文明, 地名文化越是集中的反映所处环境的自然特征, 尤其是用以识别地理的形状或方位。巴濮之人当同样如此, 他们用表示天然地形地貌的濮语字词来描述处于川北丘陵地带、位于嘉陵江上流的这块山河交错、岭高谷深的地理实体并约定俗成, 历代沿用。

语言是古代的遗存, 万变不离其宗, 其基本词汇具有较强的稳定性。古濮语虽事既鸿古, 难为明征, 却可以从与之贴近的亲属语言或以濮裔为主体的同源语系中去寻找指示此类地形地貌的表达方式。《蛮书·蛮夷风俗第八》有关于蛮语的记载, 其中, 与古濮关系匪浅的白蛮尚保留了部分基本词汇, 其中列有“谷谓之浪”的词条, 即白蛮人称山谷、谷地为“浪”。“浪”为汉字, 代白蛮语的发音。据研究, “谷谓之浪 ”记录的正是现代白语中的 noN35。今云南维西县“妥洛”村与相隔几百里外安宁县太平镇的“妥乐”村都是白族人的聚居地, 其对应的白语语音同是 noN35 , 指“水冲刷的地方” , 在意义上与汉语“谷”相当。无独有偶, 由巴濮、板楯蛮等民族发源而来的僮人, 即今之壮族, 至今仍将“溪谷之地”音作“浪”。对照阆中的自然环境, 则“浪” 极有可能也是巴濮之人命名类似“谷”的古濮语读音, 但表达的绝不仅仅只是单一含义“山谷”, 也应包含“流水(嘉陵江)冲刷其旁”的意思, 释作汉语“河谷”或“河谷之地”则更为确切。现今在阆中居民的历史传说中言有“嘉陵江水流, 浪声如钟”, 从侧面进一步印证了早期巴濮之人取地名为“浪”实际是对山脉、江河夹道间地形的总概。

“阆”、“中”合璧探析

地名演变往往遵循这样一种客观的规律:地名具有字或词从数量上由少变多, 地名含义由简单走向复杂, 地名文化从单纯的揭示自然地理特征逐步演变为涵盖各种人文色彩或综合人地关系的方方面面。远古时代, 人口稀少, 社会生产力水平极度低下, 人与人之间的交往原始而简单。随着生产力水平的提高, 人类文明不断发展, 地名开始出现, 但数量极少, 且常常使用单字。从我国记录早期历史的甲骨文、金文等有文字信息的考古发现看, 上古时期使用单字命名地域的现象非常普遍, 西周就有大量的封国以单字作为国名, 直到战国时期, 以单字命名的城邑也不在少数。由是观之, 板楯蛮生活的聚居地直到以巴为首建立了庞大的部落联盟, “浪”, 即汉语“河谷之地” , 都应该一直是现代阆中所在地在濮语中的单字地名。

这个初始的单字地名何以演变成今日之“阆中”? 其实, 用汉字译音记录古代边远少数民族聚居地区的地名或水名在有语言而无文字的民族中, 是屡见不鲜的文化现象 。据 《说文解字 》:“阆 , 门高也。”《管子 · 度地》:“内为之城, 城外为之郭, 郭外为之土阆 。”按 《古今通韵》卷十 :“阆中, 蜀地名 , 方言, 秦晋谓冢曰 。”即此, “阆”之本意为城垣四周土垄、山陵堆拔如高门, 乃天然地形之总概, 似濮语“浪”对“谷”的理解。汉字“阆”不仅能模拟濮语发音, 其意义也比较接近原地名的内涵。以“阆” 代“浪”做到了同音通译、同义互代, 可谓一举两得、两全其美。如此, 秦灭巴改政区设“阆县”即可, 何以尾缀“中”字?

秦在一统的过程中, 对新拓之地实行郡县制。这个从不断扩张走向天下统一的过程, 也是推翻旧地行政建制和改变政区地名的过程。关于秦郡的命名, 应劭曾言 :“《汉官 》曰, 秦用李斯议, 分天下为三十六郡。凡郡, 或以列国, 陈、鲁、齐、吴是也;或以旧邑, 长沙、丹阳是也;或以山陵, 太山 、山阳是也;或以川原, 西河、河东是也;或以所出, 金城城下得金, 酒泉泉味如酒, 豫樟樟树生庭, 雁门雁之所育是也;或以号令, 禹合诸侯, 大计东冶之山 , 因名会稽是也 。” 显然, 秦不仅有大量修改或新增郡名的史实, 而且还遵循了一定的规律, 县名也当同样如此。总的来看, 秦新置的政区名称大抵是在郡、县之前加上一个传统地名或以自然地理、当地物产、历史事件为由新增一个地名。此外, 还引入阴、阳、西、东等指示方位的字词来表示地理实体之间的相对位置。可见, 随着社会的发展和人们活动、交往范围的扩大, 地名逐渐增多, 命名方式已不断趋于细致化和规范化。为避免重复或引起不必要的混淆, 地名具有词从单字逐渐演变为叠字(双字)乃至多字。综观秦改革政区的所有地名, 尽管仍存在着不少的单字郡县名称, 但叠字地名已成为主流, 数量众多。

正是在这样的背景之下, 新设巴郡下辖的县名极有可能发生变更, 尤其是通过同音通译、同义互代后的单字地名。在变单为双的结构中, 前者保存的旧地名表示地方特色, 后者新缀字词指示地理方位和大致范围。这样既不破坏地名的初始含义, 又能更为确切的展现地理标识, 是比较可行的变革方案。“阆中”的由来就是这一举措的典型尝试。阆中地形地貌, 四面环山 、三面临水, 城池居内, 是名符其实的“浪”(谷 )中 。新的政区概念与传统地名相结合,既遵循了“名从主人”的命名原则, 又丰富了地名的内涵, 保持了地理实体名称的连贯性和稳定性, 妥善地解决了新与旧、变与不变的关系问题, 是我国民族文化相互融合在地名上的体现。

由古濮语“浪”至汉字“阆”到“阆中”的演变, 是南北民族地名文化交流的一次合作。单字地名 “阆”发展为植入方位指示词的叠音“阆中”, 名称高雅, 读音爽脆, 尤其是经过音变之后, 音效更显清晰响亮, 听觉上大气流畅, 不易混淆, 便于社会交往。汉字濮语综合地名“阆中”起源于古濮语所称的地形地貌, 随自然地理相对稳定的特点, 生命力长, 经得起时间的考验, 延续了千年的流传, 是我国地名文化中一颗璀璨的明珠。

及此, “阆中”地名的本意和由来非与某山某水关联, 却又是阆境山脉环拱、嘉陵江环抱最真实、最形象的写照。至于众说源于汉文表达法之地形地貌, 虽不至大错, 却忽略了区域文化发展的连续性, 有断章取义之嫌。恰如清代阆中知府庄学和《锦屏书院记》所载 :“阆之文 , 山壁四合也;巴之文 , 水曲三折也。第不识仓颉造字之初, 见山水而绘字耶? 抑秦汉来题名之始, 取字以符山水耶? (古巴西阆中郡也, 其山自南北万栈纠突磋岈, 窬七盘、拥双剑,而翕聚于蟠龙印斗间;其水自汉阶白水纤萦漩绕, 泛嘉陵、踰绵谷, 而停滀于宋江河溪间。城以上俯而冠者惟山, 城以下横而襟者惟水, 宜乎钟秀气, 濯文波, 于汉, 则范、谯、落下、严遵、任文公;于宋 , 则鲜于、三陈、马涓、黄裳诸巨卿, 云蒸霹蔚, 为山水增光也 。” 故“阆中”得名的缘由, 决不能以偏概全, 仅以汉文解释汉语。尊重区域发展的历史, 把握风土人情的差异, 从实际出发进行连续而细致的探究才是科学、客观的阐释地名渊源的有效途径。

(本文在撰写过程中得到了蒋晓春博士的帮助和指点, 特此鸣谢!)

下一篇

49图库App官网