聆听许家栋老师讲授六经病表之正药

- 健康养生

- 40秒前

- 13

今年收到六一儿童节大儿童最幸福的礼物。

就是能在应邀去协助全区中医助理规培结业考试的同时非常幸运地能在早上参加瑞康医院举办的第三期中医经典大讲堂学术交流活动。

我们都应该多向瑞康医院学习,历届院长包括唐友明院长和刚到任的唐红珍院长都非常重视中医经典人才的培养,因为每一次的中医经典学习,院长们都能亲自认真全程聆听。

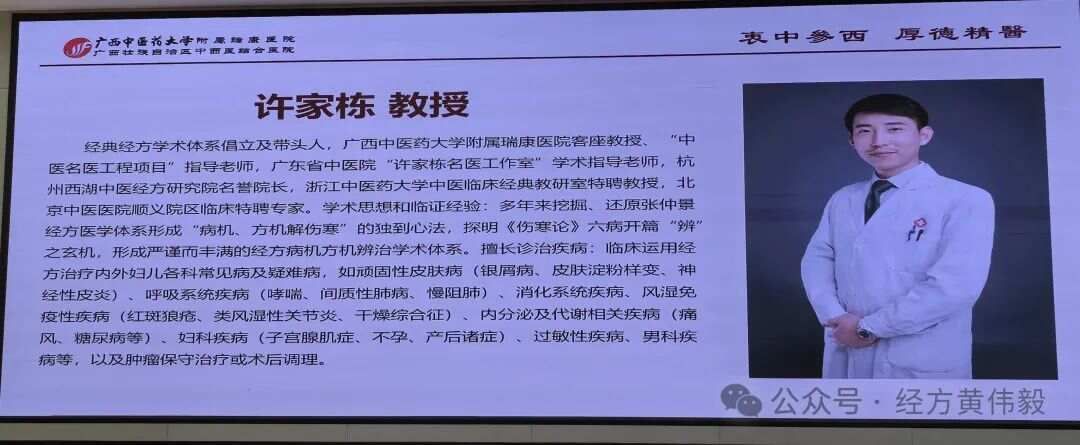

非常有幸能聆听许家栋老师的亲临授课,许师博学多才,经典条文脱口娓娓道来,对经方的独到见解,是我辈追随学习的榜样。

近半年来认真学习《经方探源》及《经方临床案解》,对经典经方的体系有初步的了解,由于基础的薄弱,目前仍停留在皮毛之状态。

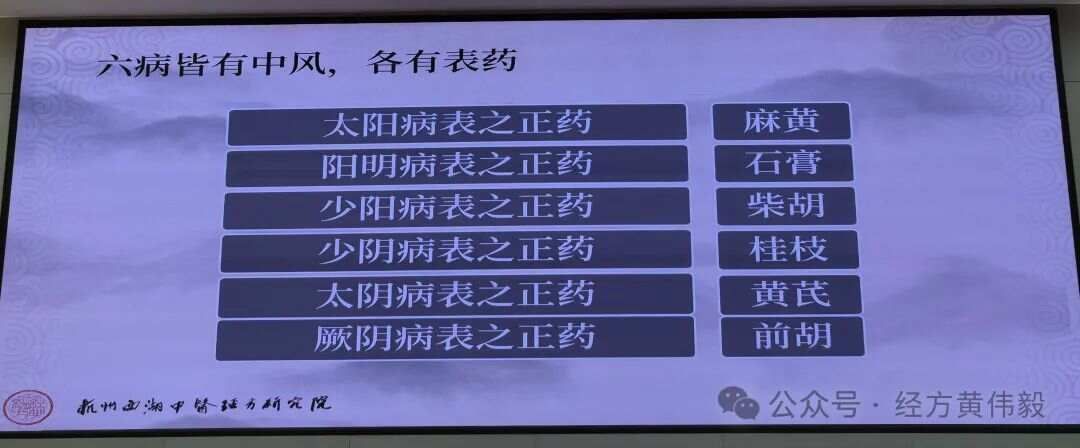

六病皆有中风,因此六病对应有表之正药。每个病都有两个病机也就是基础病机与复合病机。

太阳病表之正药—麻黄

性味:苦,辛,温

苦-能泄(泄表之水饮和瘀血)

辛-能散(散表之津液/津血凝滞)

苦温-泄表之风寒

辛温-开表窍闭塞

麻黄药效:

解表祛寒(寒实)

发散除水(水实)

破坚逐瘀(血实)

醒脑开窍(表实)

《神农本草经》味苦,温。

主治中风伤寒头痛,温疟,发表出汗,去邪热气,止咳逆上气,除寒热,破症坚积聚。

《名医别录》微温,无毒。

主治五藏邪气缓急,风肋痛,字乳余疾,止好唾,通腠理,束伤寒头痛,解肌,泄邪恶气,消赤黑斑毒。不可多服,令人虚。

解表祛寒(寒实)

寒邪

太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风无汗而喘者,麻黄汤主之。(35)

服桂枝汤,大汗出,脉洪大者,与桂枝汤,如前法,若形似疟,一日再发者,汗出必解,宜桂枝二麻黄一汤。(25)

发散除水(水实)

水邪

里水,越婢加术汤主之,甘草麻黄汤亦主之。《金匮要略·水气病脉证并治第十四》

甘草二两(炙)麻黄四两(去节)右二味,以水五升,先煮麻黄,去上沫,纳甘草,煮取三升,去滓,温服一升,覆令汗出,不汗再服,慎风寒。

破坚逐瘀(血实)

血实

丹毒者,方说一名天火也,肉中忽有赤如丹涂之色也,大者如手掌大,其剧者竟身体,亦有痛痒微肿者方。

用赤小豆二升,春下筛,以鸡子白和如泥涂之,小干复涂之,

逐手消也,竟身者倍合之,尽复作,内宜服漏芦汤。《小品方》

小品漏芦连翘方治伤寒热毒,变作赤色痈疽、丹疹、肿毒,及眼赤痛,

生障翳,悉主之方。兼治天行。《小品方》

醒脑开窍(表实)

在续命类方的应用方面,如李可老中医及药王孙思邈中风的治疗都提现麻黄在醒脑开窍的应用。

麻黄在经方中的应用

太阳病为表位感寒卫实郁面发热证,故用麻黄决散。

《伤寒论》1条:“太阳之为病,脉浮”;

《伤寒论》第3条:“太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,休痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名为伤寒”。

《伤寒论》51条:“脉浮者,病在表,可发汗,宜麻黄汤。”

《伤寒论》52条:“脉浮而数者,可发汗,宜麻黄汤。”

《伤寒论》35条:“太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风无汗而喘者,麻黄汤主之。

太阳病为表实热,乃人体感受风寒等外邪后,卫津趋外趋上抗邪所致的一组症候群,当解表发汗。

麻黄在解表驱邪以治寒热咳喘风寒表病:

如麻黄汤、葛根汤、葛根加半夏汤、小青龙汤、大青龙汤、麻杏甘石汤、厚朴麻黄汤、射干麻黄汤、麻黄附子甘草汤、麻黄附子细辛汤、桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤、文蛤汤、牡蛎汤、乌头汤、桂枝芍药知母汤、古今录验续命汤、千金三黄汤、千金小续命汤、千金续命煮散、千金大续命散等;

麻黄在发越水气以治水证的作用:

如湿病饮病黄疸,如麻黄加术汤、麻杏薏甘汤、甘草麻黄汤、麻黄附子汤、麻黄连翘赤小豆汤、麻黄醇酒汤、半夏麻黄丸、小青龙汤、小青龙加石膏汤、麻杏甘石汤(即《金匮》杏子汤)、厚朴麻黄汤、射干麻黄汤、越婢汤、越婢加术汤、越婢加半夏汤、桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤、桂枝芍药知母汤等;

麻黄在攻散血实以治血实的作用:

瘀滞吐衄恶血,如麻黄汤、外台深师麻黄汤、麻黄升麻汤、麻黄连翘赤小豆汤、小品漏芦汤、小品漏芦连翘汤等。

麻黄在醒脑开窍以治卒死客忤中恶中风痱的作用:

如金匮还魂汤、古今录验续命汤、千金三黄汤、千金小续命汤、千金大续命散、千金续命煮散等

麻黄应用的禁忌

麻黄发其阳

“阳”在此处不是相对于阴血的“阳气”,而是指津血。

如《匮要略·痰饮咳病脉证幷治第十二》:“以其人血虚,麻黄发其阳故也。

二、阳明病表之正药:石膏

性味:辛寒 。

辛:解表

寒:清热

药效:解肌透表,散结除烦,清解邪热,攻坚除水

《神农本草经》:味辛,微寒。主治中风寒热,心下逆气,惊喘,口干舌焦不能息,腹中坚痛,除邪鬼,产乳,金创。

《名医别录》:味甘,大寒,无毒。主除时气,头痛,身热,三焦大热,皮肤热,肠胃中鬲热,解肌,发汗,止消渴,烦逆,腹胀,暴气喘息,咽热,亦可作浴汤。

《证类本草》引《药性论》云:药性论云:石膏,使恶巴豆,畏铁。能治伤寒头痛如裂,壮热皮如火燥,烦渴,解肌,出毒汗。主通胃中结,烦闷,心下急,烦躁。治唇口干焦。和葱煎茶去头痛。

阳明病为里实热证,故阳明的表需要石膏清解《伤寒论》168条:伤寒,若、下后,七八日不解,热结在里。表里俱热,时时恶风,大渴,舌上干燥而烦,欲饮水数升者,白虎加人参汤主之。

石膏在经方中的应用

散结除烦:

《金匮》:温疟者,其脉如平,身无寒但热,骨节疼烦,时呕白虎加桂枝汤主之

《金匮》:妇人乳,中虚,烦乱呕逆、安中益气,竹皮大丸主之。

《伤寒论》169条:伤寒。无大热。口渴。心烦。背微恶寒者白虎加人参汤主之。

清解邪热:

《伤寒论》219条:三阳合病,腹满身重,难于转侧,口不仁面垢,谵语遗尿。发汗则语,下之则额上生汗,手足逆冷。若自汗出者,白虎汤主之。《伤寒论》350条:伤寒,脉滑而者,里有热,白虎汤主之。

攻坚除水:

《金匮要略·痰饮咳嗽》:病溢饮者,当发其汗,大青龙汤主之,小青龙汤亦主之。

《金匮要略·水气病》:风水恶风,一身悉肿,脉浮不渴,续自汗出,无大热,越婢汤主之。《金匮要略·痰饮咳嗽》:膈间支饮,其人喘满,心下痞坚,面色黧黑,其脉沉紧,得之数十日,医吐下之不愈,木防己汤主之。虚者即愈,实者三日复发,复与不愈者,宜木防己去石膏加茯苓芒硝汤主之。

石膏应用的禁忌:

里虚寒易动,不宜用石膏

其人续自便利,设当行大黄、芍药者,宜减之·

(280)太阴为病,脉弱,以其人胃气弱,易动故也,

《本经》腹中坚痛

《别录》肠胃中鬲热。

少阳病表之正药:柴胡

性味:苦、微辛、平(微寒)

苦-泄微

辛-能散,开宣郁热

平_平则近凉

药势:解表散邪,清解郁火,疏利气机,推陈致新

《本经》:“味苦平,无毒。治心腹,去肠胃中结气,饮食积聚,寒热邪气,推陈致新。久服轻身明目益精。一名地熏。

《别录》:“微寒,无毒。主除伤寒,心下烦热,诸痰热结:实,胸中邪逆,五脏问游气,大肠停积水胀,及湿痹拘李,亦可作浴汤。一名山菜,一名茹草。叶,一名芸蒿,辛香可食。生洪农及宛朐。二月、八月采根,暴干。

大剂量柴胡升散(如小柴胡汤)

小剂量清郁火(四逆散)

少阳病为半表里,半寒热,半虚实之偏于阳者,需柴胡疏散半表半热半实之热。

伤寒五六日,中风,往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬心烦喜呕小便不利,或不渴,身有微热,或咳者,与小柴或心下悸胡汤主之。(96)

与正气相搏,结于胁下,正血弱气尽,腠理开,邪气因入.邪分争,往来寒热,休作有时默默不欲饮食。藏府相连,其痛必下,邪高痛下,故使呕也。小柴胡汤主之。(97)

柴胡配黄芩:清少阳半里半热半实之热

《伤寒论》266条:本太阳病不解,转入少阳者,胁下硬满,干呕不能食,往来寒热。尚未吐下,脉沉紧者,与小柴胡汤。

《金匮要略·妇人杂病》:妇人中风,七八日续来寒发作有时,经水适断,此为热入血室,其血必热,结,故使如疟状,发作有时,小柴胡汤主之。

柴胡配桂枝:治少阳中风偏于表位津血凝滞

《伤寒论》146条:伤寒六七日,发热微恶寒,支节烦疼,微呕,心下支结,外证未去者,柴胡桂枝汤主之。

《伤寒论》147条:伤寒五六日,已发汗而复下之,胸胁满微结,小便不利,渴而不呕,但头汗出,往来寒热,心烦者,此为未解也。柴胡桂枝干姜汤主之。

柴胡配大黄:清少阳偏里位津血凝滞而有热

《伤寒论》103条:太阳病,过经十余日,反二下之,后四五日,柴胡证仍在者,先与小柴胡汤;呕不止,心下急,郁郁微烦者,为未解也、与大柴胡汤下之则愈。

《金匮要略·腹满寒疝宿食》:按之心下满痛者,此为实也,当下之,宜大柴胡汤。

柴胡应用禁忌:

柴胡除火结,水结重不可予·

(149)伤寒五六日,呕而发热者,柴胡汤证具。而以他药下之,柴胡证仍在者,复与柴胡汤。此虽已下之,不为逆。必蒸蒸而振,却发热汗出而解。若心下满而硬痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之;但满而不痛者,此为痞。柴胡不中与之,宣半夏泻心汤。

少阴病表之正药:桂枝

性味:辛,甘,温

药效:解表祛邪、调和营卫 散寒止痛 温中降逆

《神农本草经》:“牡桂,味辛、温,无毒。治上气咳逆,结气喉痹,吐吸,利关节,补中益气。”

《名医别录》:“味甘、辛,大热,有毒.3:温中、利肝肺气,心腹寒热,冷疾,霍乱。转筋,头痛,腰痛,出汗、止烦、止唾、咳嗽、鼻齆(weng),能堕胎,坚骨节,通百脉,理疏不足,宣导百药。

少阴病为表虚寒证,桂枝辛散表甘补虚温散寒

《伤寒论》313条:少阴病,咽中痛,半夏散及汤主之。

半夏散及汤3味半夏(洗),桂枝(去皮),甘草(炙)。上三味,等分。个别捣筛已,合治之,白饮和,服方寸ビ,日三若不能服散者,以水一升,煎七沸,内散两方寸匕,更煮三服。沸。下火令小冷,少少咽之,半夏有毒,不当散服。

少阴病表之正药桂枝在经方中的应用

解表驱邪

常配伍麻黄如麻黄汤、葛根汤、桂枝麻黄各半汤、桂枝二麻黄一汤、桂枝二越婢一汤、小青龙汤、小青龙加石膏汤、大青龙汤、麻黄升麻汤、桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤、桂枝芍药知母汤、古今录验续命汤、千金小续命汤、千金续命煮散等。

调和营卫(调和营卫即是调和表里阴阳津血)

表阴证常配伍甘草,如桂枝甘草汤、半夏散及汤等;

表阳证常配伍麻黄或葛根,如麻黄汤、葛根汤等:

卫强营弱或营卫俱弱常配伍芍药,如桂枝汤、桂枝加芍药汤、桂枝加大黄汤、桂枝加厚朴杏子汤、桂枝加葛根汤、桂枝加龙骨牡蛎汤、桂枝加附子汤、新加汤桂枝加黄芪汤、小建中汤、黄芪桂枝五物汤、芪芍桂酒汤、柴胡桂枝汤、当归四逆汤、桂枝苓丸、温经汤、薯丸等;

降气逆

常配伍枳实,如桂枝生姜枳实汤、枳实薤白桂枝汤、厚朴七物汤等;

降水逆常配伍茯苓,如五苓散、苓桂术甘汤、苓桂味甘汤、苓桂枣甘汤、茯苓泽泻汤、防己茯苓汤、桂枝茯苓丸、肾气丸、薯蓣丸、麻黄升麻汤侯氏黑散等;

降火逆

常配伍芍药、龙骨、牡蛎如火逆而津液不足常配伍芍药,如小建中汤、炙甘草汤栝楼桂枝汤、芪芍桂酒汤、桂枝加大黄汤、温经汤等;如火逆而津液不固常配伍龙骨、牡蛎,如桂甘龙牡汤、桂枝加龙骨牡蛎汤、桂枝去芍药加龙骨牡蛎救逆汤、风引汤、柴胡加龙骨牡蛎汤等:

降血逆常配伍大黄

如桃核承气汤、桂枝加大黄汤、鳖甲煎丸等;

止身体痛

常配伍附子、乌头如配伍附子见于桂枝附子汤、甘草附子汤、桂枝芍药知母桂枝去芍药加汤、桂枝加附子汤、桂枝去芍药加附子汤、麻黄附子细辛汤等;配伍乌头见于乌头桂枝汤等;

止腹痛常配伍芍药、饴糖如配伍芍药见于桂枝加芍药汤、桂枝加大黄汤、小建中汤、黄芪建中汤、当归建中汤、小青龙汤、温经汤等;

如配伍饴糖见于小建中汤、黄芪建中汤、当归建中汤等,

桂枝的禁忌:

外证不可用桂枝

《伤寒论》29条:伤寒,脉浮,自汗出,小便数,心烦,微恶寒,脚挛急。反与桂枝,欲攻其表,此误也。得之便厥,咽中干,烦躁吐逆者,作甘草干姜汤与之,以复其阳;

桂枝下咽阳盛立毙。

太阴病表之正药:黄芪

性味:甘,温

甘-补益

温-养中

药效:祛风散寒 排脓(湿)止痛 益胃温卫 补虚起废

黄芪

《神农本草经》:味甘、微温。主治痈疽、久败疮排脓止痛,大风癫疾,五痔,鼠瘘,补虚,小儿百病,一名戴糁。

《名医别录》:无毒。主治妇人子藏风邪气,逐五藏间恶血,补丈夫虚损,五劳赢瘦,止渴,腹痛泄利,益气,利阴气。

太阴病为里虚寒证,有表邪需补益而发表

自利不渴者,属太阴,以其藏有寒故也。当温之,宜服四逆辈。(277)

黄芪药势

祛风散寒;发太阴表邪,排脓止痛;解太阴湿浊,温胃气卫气补虚起废。

太阴病之用黄芪如太阳病之用麻黄

太阴病表之正药黄芪在经方中的应用

黄芪配桂枝药势:

温养营卫,调和寒热,散寒除湿桂枝加黄芪汤

《金匮要略·水气病脉证并治》黄汗之病,两胫自冷;假令发热此属历节。食已汗出,又身常暮盗汗出者,此劳气也,若汗出已反发热者,久久其身必甲错。发热不止者,必生恶疮。若身重,汗出已辄轻者,久久必身晒。瞤即胸中痛,又从腰以上必汗出,下无汗,腰髋弛痛,如有物在皮中状,剧者不能食,身疼重,烦躁,小便不利,此为黄汗,桂枝加黄芪汤主之。

《金匮要略·黄疸病脉证并治》诸病黄家,但利其小便;假令脉浮,当以汗解之,宜桂枝加黄芪汤主之。

黄芪配伍防己药势:

健中而散表之寒湿,发表而除里之热结

防己黄芪汤

《金匮要略·痉湿喝病脉证并治》风湿,脉浮身重、汗出恶风者,防己黄芪汤主之。

《金匮要略·水气病脉证并治》风水,脉浮身重,汗出恶风者,防已黄芪汤主之。腹痛者加芍药。

《金匮要略·水气病脉证并治》:《外台》防已黄芪汤治风水,脉浮为在表,其人或头汗出,表无他病,病者但下重,从腰以上为和,腰以下当胂及阴、难以屈伸(见风湿中)。

黄芪配茯苓药势:

解表散寒,温中化饮

防己茯苓汤

《金匮要略·水气病脉证并治》:皮水为病,四肢肿,水气在皮肤中,四肢聂聂动者,防已茯苓汤主之。

黄芪配伍苦酒药势:

温卫解表,苦泄除火

黄芪芍药桂枝苦酒汤黄汗之为病,身体肿(一作重),发热汗出而渴,状如风水,汗沾衣,色正黄如药汁,脉自沉,何从得为之?师曰:以汗出入水中浴,水从汗孔入得之,宜芍桂酒汤主之。

黄芪配饴糖药势:

温卫养营、温中养血

黄芪建中汤男子黄,小便自利,当与虚劳小建中汤--《金匮》

《千金》疗男女因积冷气滞,或大病后不复常,若四肢沉重,骨肉酸疼,吸吸少气,行动喘乏,胸满气急,腰背强痛,心中虚悸,咽干唇燥,面体少色,或饮食无味,胁肋腹胀,头重不举,多卧少起,甚者积年,轻者百日,渐致瘦弱,五脏气竭,则难可复常,六脉俱不足,虚寒乏气,少腹拘急,羸瘠百病,名曰黄芪建中汤。

黄芪配麻黄药势:

温卫散寒,养营化饮

干金三黄汤

《金匮要略·中风历节病脉证并治》:《千金》三黄汤治中风手足,拘急,百节疼痛,烦热心乱,恶寒,经日不欲饮食。

乌头汤

《金匮要略·中风历节病脉证并治第五》:病历节不可屈伸,疼痛,乌头汤主之。

《金匮要略·中风历节病脉证并治第五》:治脚气疼痛,不可屈伸。

黄芪与人参的鉴别

人参补益不足之“有用之水”--津液;

黄芪散越有余之“废弃之水”--寒湿

黄芪应用禁忌:

无表证不用黄芪

仲景用黄芪均有明显表证:“身重”“身睏”“身疼重”、“腰髋弛痛’“两胫自冷”“中风手足拘急”“历节不可屈伸’等证候群。

厥阴病表之正药:前胡

仲景经方用前胡考

前胡出《名医别录》,张仲景或致新效。

大、小前胡汤,“胡恰云出张仲景”

二旦大小诸方,仲景经方特点。

《崔氏》名方,源出仲景

建中法则,仲景独具

小前胡汤生姜五两,小柴胡汤生姜三两

前胡对比柴胡

陶隐居云:前胡,似此胡而柔软,为疗殆欲同,而《本经》上品有茈胡而无此,晚来医乃用之。亦有畏恶,明畏恶非尽出《本经》也。此近道皆有,生下湿地,出吴兴者为胜。

二者均用于伤寒寒热(发散表邪表结) 推陈致新(清下里邪里结)

柴胡·(辛)苦平微寒,气证火证,升发多先升而后降,·推陈为主而偏泻

前胡:·辛甘微温,气证水证,肃降多降后,致新为主而兼补。

柴胡为少阳厥阴药而以少阳为主以表为主以清为主

前胡为少阳厥阴药而以厥阴为主以里为主以温为主。

前胡配黄芩药势:

解表,清里,除烦小前胡汤

小前胡汤,疗伤寒六七日不解,寒热往来,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,寒疝腹痛方,胡洽云出张仲景。

生姜(五两)·前胡(八两)半夏(半升洗)干枣(十二枚壁)黄苓人参甘草(炙各三两)上七味切,以水一斗,煮取三升,分四服,忌羊肉饧海藻菘菜

前胡配桂枝药势:

解表,补中,温卫

·前胡桂枝汤

《千金》治胸中逆气,心痛彻背,少气不食,前胡(桂枝)汤方

前胡四两黄芩一两半生早半夏两合半人参一两半炙甘草一两生姜一两半大枣六枚桂枝一两半芍药一两半 竹叶二两当归二两

上十一味咀,以水九升煮取三升,分四服。

前胡配大黄:

解表,攻里,除结·小品前胡汤

解寒食散发,或头痛,或心痛,或腹痛,或胸胁肿满,或寒或热,或手足冷,或口噤,或口疮烂,或目赤或干呕恶食气便呕吐,或狂言倒错,不与人相当,或气上欲绝,进退经时,散发百端,服前胡汤得下便愈。

芍药(三两)黄芩(二两)大枣(二十枚)·前胡(二两)甘草(二两)大黄(二两)

·凡六物,以水八升,煮取二升半,分三服。

前胡配大黄→>大前胡汤

大前胡汤,疗伤寒八九日不解,心腹坚满,身体疼痛,内外有热,烦呕不安。胡洽云出张仲景。·

前胡(半斤)半夏(半升洗)生姜(五两)积实(八片炙)芍药(四两)黄芩(三两)干枣(十二枚擘)。上七味切,以水一斗,煮取三升,分四服,日三夜一服

忌羊肉饧等物。

前胡配大黄→萸黄前胡汤

《千金》治胸中久寒避实,隔塞胸痛,气不通利,三焦冷热不调,食饮损少无味,或寒热身重,卧不欲起方。

。前胡(三两)人参当归半夏甘草(各二两)大黄防风麦冬吴萸黄芩(各一两)生姜(四两)杏仁(四十枚)。上十二味咀,以水一斗,煮取三升,去滓,分三服。

许家栋老师师对经典的熟悉及融汇贯通程度前所未有,难怪广东省中医药学会金世明副会长高度赞扬,号召中医界的学子们好好学习,今日三生有幸能聆听许师的博学而又切合实际的答疑解惑,让我们感受真真切切感受到中医经典的魅力和在疑难危重疾病中的临床疗效!

我辈当潜心学习,沉淀学习,把中医经典认真领会学习,多做临床,有了理法就有方药,水到渠成。

下午转战母校,协助助理全科医师结业考核。母校已经有了新校区,现在大多数留下研究生学生。

母校还是原来的母校,只是物是人非,已经没有当年的热闹与非凡,数十年的建筑,已经附上岁月的痕迹,没有变化的还有6-11栋的学生宿舍楼,基础医学院,药用植物园,解剖楼,体育馆,篮球场,运动场,足球场草坪绿荫已经不可见,34号教师已经不可见,但仍有依稀记得在某一角曾经走过留下的痕迹,打太极拳、太极剑、上解剖课、上大课、看看书等的印记.......

运动场的一角

体育馆还在,临时平房建筑是各个社团的阵地,不知现在是否还延用,但隔壁就是广西师范学院;

对面的基础医学院已经印上了岁月的痕迹,篮球场的设施似乎需要翻新和维护,还记得军训及传统保健运动会、每周周一升国旗的依稀记忆

祝愿大家越来越来。经典经方之路需要好好走。读经典,做临床,需要坚持与实践。

上一篇

风水师禁日(杀师日时)

下一篇

49图库app下载日历